〝火育〟で生まれる焼きスギ

以上のように、木材による防耐火設計の技術は日々進歩を遂げており、建築物の木造化・木質化はより身近になっています。ただし、建築実務者としては、木材がどのように燃えるのか、を理解して設計の仕様を決定すべきであり、逆に、それを理解すれば、木材の可能性を引き出すことが可能であるともいえるでしょう。その一例として、安井氏が実践する焼きスギづくりについて解説しましょう。

YouTube動画付き。スギの美味しい焼き方

「改めて、木材が燃えるには、3つの要素(可燃材料・酸素・熱)が必要です。これらをうまくコントロールすれば、手軽に焼きスギを製造することができます。長尺のスギ板を三角形に組み合わせて、内部に着火してスギの表面を炭化させるという方法で、外壁として使うために、昔は大工自らがこの手法を用いていました。火炎の煙突効果による燃え上がりや、木材の延焼防止性能(裏面に燃え抜けない)、輻射熱の除去による速やかな消火、といった性質を利用しています」(安井氏)。

フラッシュ-オーバーが 起きて上端まで火炎が燃 え抜けた後は、鍬くわを使って紐をほどき、スギ材の両端部を丁寧に焼き上げる。内部は800℃以上の温度に達するが、外側を手で触っても、熱伝導が小さくやけどしない

「仕上がりもきれいで、表面から水分が抜けるので腐食しにくく、耐久性と美観性に優れた外壁材となります。焼きスギづくりには、木と火の関係を肌感覚で学ぶという目的もあります。私はその学びを〝火育〞と呼んでいます。木と火のよい関係性を学び、それを具体的に実践することこそが、木造化・木質化の未来を切り開いていくものだと信じています」(安井氏)。

安井式焼きスギで仕上げた「八ヶ岳の秘密基地」

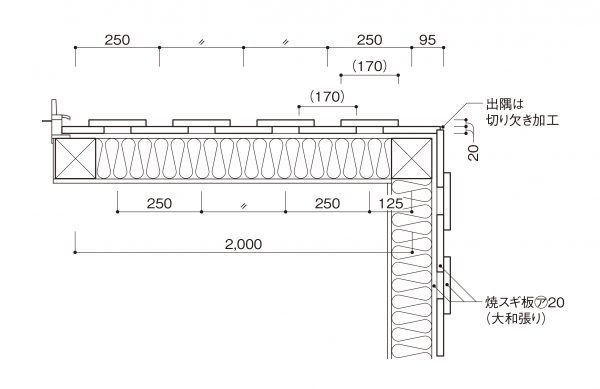

2017年5月に完成した「八ヶ岳の秘密基地」[設計:桜設計集団/写真:川辺明伸]は、構 造材・仕上げ材に木材をふんだんに使った事務所の宿泊体験型モデルハウス兼セミナーハウス。外壁仕上げは安井式焼きスギで、柱や梁、破風板などとの明暗のコントラストが強調される。外部階段は、剛性の高いスギ材のCLT

構造は在来軸組構法。柱・梁は吉野(奈良県)の製材所で1年以上天然乾燥されたスギ・ヒノキ。大径材のヒノキ(成210㎜)を2階床梁に使用している。階段や家具の造作材は福島県産のクリ・ヤマザクラ。5年以上桟積み乾燥されたものを採用した

※ 縦羽目板張りの一種で、幅が同寸か同寸に近い板を、重ね部分が互い違いになるように張る。上に張る板の重ね代を見込んで一定の間隔を開け、板が重なって隠れる部分に下の板を釘打ちした後、頭をつぶした釘などで上の板を表から留める

おわり

④に戻る