4. 屋根の勾配・葺き方

3寸以上の勾配が確保できるのであれば、基本的に横葺きとすることがほとんどです。縦葺き(立はぜ葺き)に比べて、軒先の水平ラインをキレイに見せられるからです。棟部の納まりも立はぜがない分、棟換気の形状が複雑にならず、背丈の低いノイズレスな設えとなります。

さらに、板金職人の技量によっては、究極の美しさが得られます。特殊施工に長けた熟練の板金職人に施工をお願いできる場合は、現場に加工機を持ち込んで、継目のないシームレスな横葺き屋根にすることも[A]。

立はぜ葺きでも、軒先部分に生じるはぜの凹凸が目立たない特殊なはぜ“しののめはぜ”という葺き方で納められます[B]。横葺き屋根と同等のノイズレスな軒先となります。

A 横葺きの場合

棟部の納まり。棟換気役物は「ガルバリウム 棟まどS形」(タニタハウジングウェア)。「換気性能・防水性能も問題なく、現場で製作するよりも見た目もすっきりするのでよく採用しています」(関本竜太)

B 縦葺き(立はぜ葺き)の場合

5. 既製品の雨樋を利用した内樋

軒樋の意匠性は非常に難しい問題です。屋根と同素材の既製品を使用すれば軒樋の存在感はあまり気にならないのですが、さらに存在感を抑えたい場合は、内樋を検討することもあります。

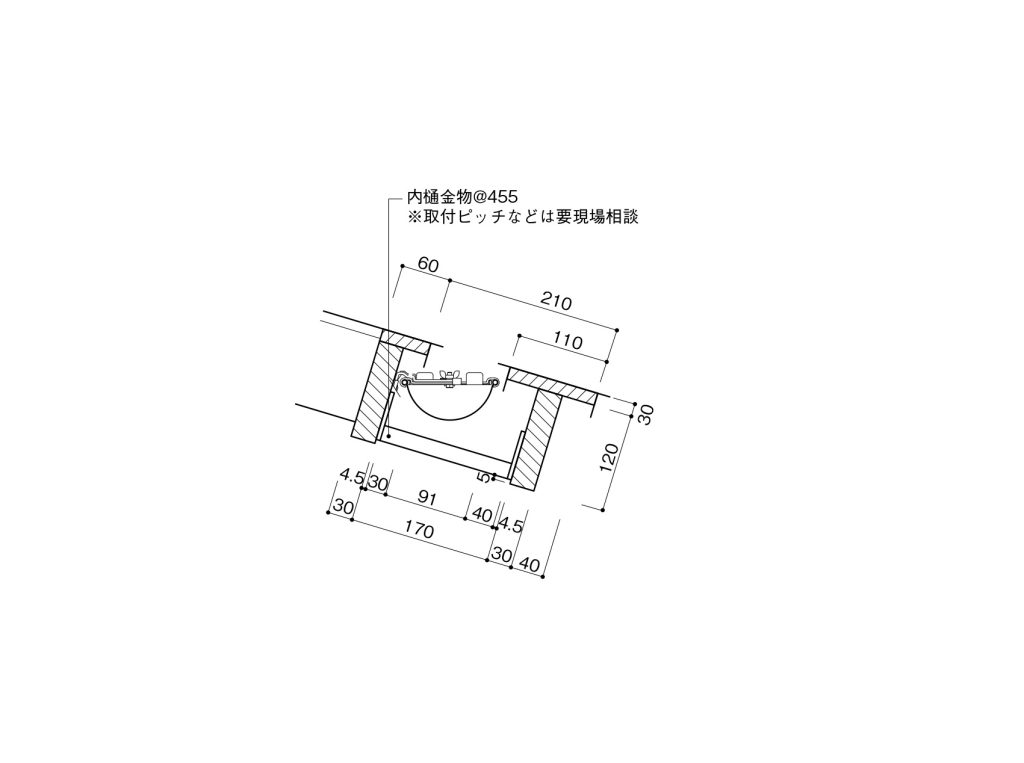

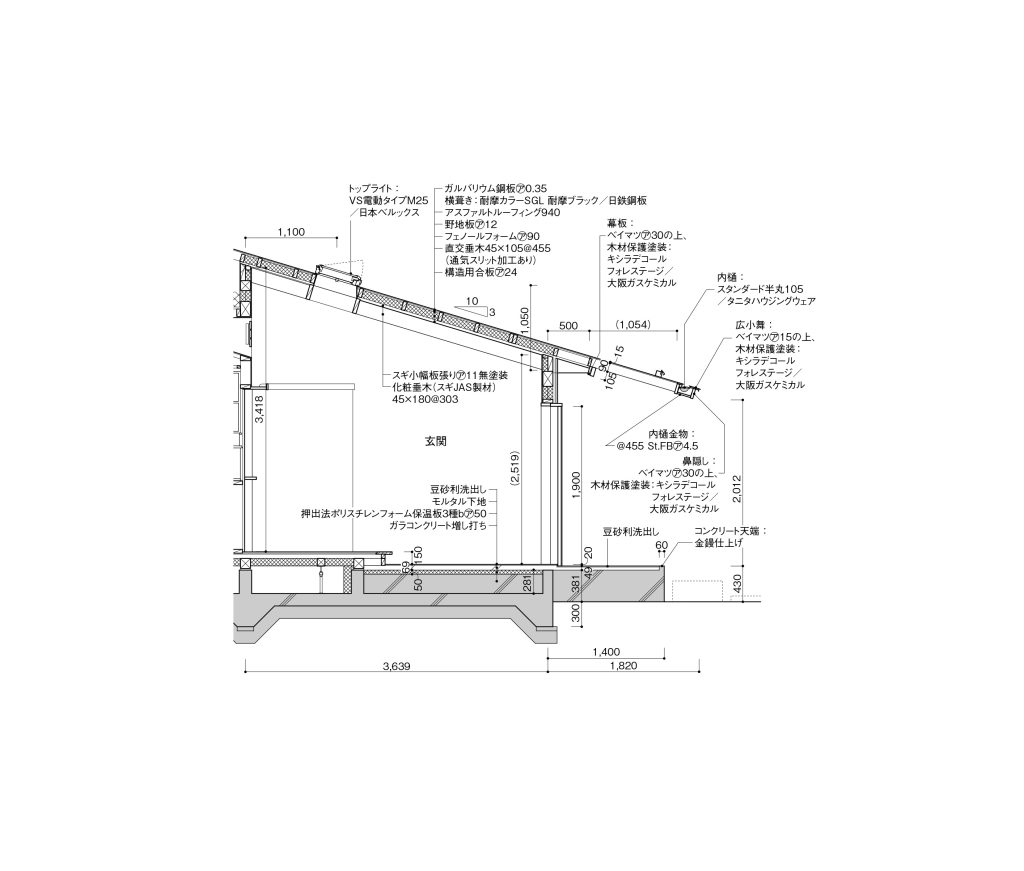

ただし、造作による内樋は防水層の形成や屋根板金の折り返しなどを入念に検討する必要があるなど、防水性について少なからず懸念が残ります。そこで有効なのが軒先部分にスリットを設け、既製品の軒樋を差し込むという方法です。躯体と一体になった内樋よりも安全で、しかも外からは軒樋が見えないので、軒先をシャープに見せられます。

「スタンダード半丸105」(タニタハウジングウェア)を利用した内樋。軒先の外側に、内側の鼻隠しと外側の鼻隠しをつなぐ金具を固定して、その後に外側の鼻隠しを固定。スリットの間に「スタンダード半105」を挿入している

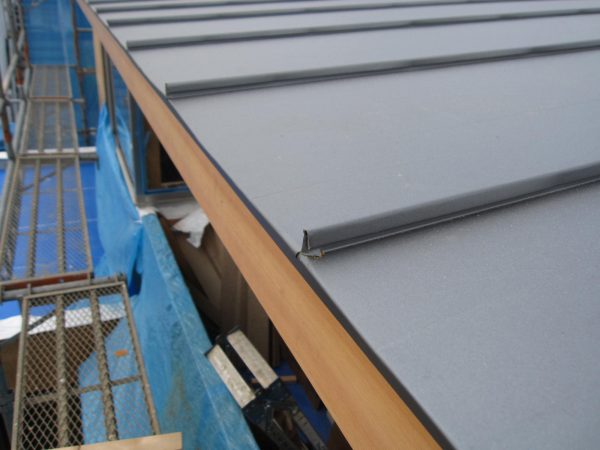

スリットの幅は軒樋の納まり上、最少寸法として80㎜程度。スリットを設けた後で軒樋を滑り込ませるようにして軒下に潜らせるので、慎重に施工する必要がある。横葺きだが、継目のないシームレスな板金の佇まいが美しい

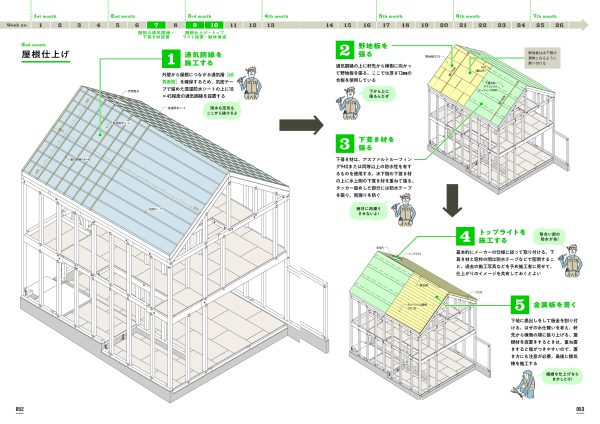

Infomation―『詳細図解 木造住宅のできるまで』(新刊)、好評発売中

『詳細図解 木造住宅のできるまで』は、2017年に竣工した「路地の家」(切妻屋根)の現場をモデルに、3Dパースや写真を使いながら木造住宅のつくり方を解説した一冊。「設計者の現場監理に必要な情報に加え、普通なら施工する職人さんだけが知っていればよいような情報までも網羅。意匠性・施工性・機能性のバランスが取れた真に美しい木造住宅ができていく過程を一緒に追体験していただければ幸いです」(関本竜太)