リノベーションの背景を紐解く

中西ヒロツグ(以下、中西) 日本では、新築を志向する考え方がいまだに根強いのですが、大きな要因の1つとして、戦後復興期や人口増加を伴う高度経済成長期における住宅の大量供給が、新築信仰

を後押ししていた背景があると思います。歴史を長い目で見ると、日本各地に存在する伝統的な寺社仏閣や古民家などから想像できるように、建物を何百年も維持しながら、不具合が生じたタイミングで

更新していくという思想が支配的です。

中西ヒロツグー1964年大阪府生まれ。’86年京都工芸繊維大学工芸学部住環境学科卒業。同年、菊竹清訓建築設計事務所入所。’99年イン・ハウス建築計画を設立。木造戸建住宅リノベーションに数多くの実績があり、著書に『暮らしやすいリフォーム アイデアノート』、各務氏との共著に『最新版 驚異のリフォーム・リノベーション術』(エクスナレッジ刊)

私の師である菊竹清訓氏も、独立当初は「永福寺幼稚園」(1956年)において工場を幼稚園に用途変更するなど、リノベーションの仕事を数多く手掛けていました。日本は島国ですから、限られた資源をいかに大切に使っていくか、というDNAが文化に深く刻まれているはずなのです。今や日本は人口減少社会。既存の建物を生かすリノベーションに向けてもっと舵を切るべきではないでしょうか?

戦後75年こそが特異な時代です。設計者を育成する教育のカリキュラムも新築を前提としていました。私も1980年代に大学で教育を受けたのですが、設計者として駆け出しのころは、当然のように新築を志向したものです。各務さんは、大学を卒業されてからニューヨークで研鑽を重ねられていたようですが、この点の日本と欧米の違いをどのように感じられていましたか?

各務謙司(以下、各務) 私が米国に留学していたのは’90年代ですが、日本よりも新築のプライオリティが低いということは、ひしひしと感じました。特に、留学後に修行を積んでいたCicognani KallaArchitectsのあるニューヨークのマンハッタン界隈には、歴史的建築物に指定されている建物が多く、建替えや外観のリニューアルなどは固く禁じられています。内装のみのやり替えを行うにしても、確認申請を不要とするケースが多い日本とは異なり、行政への申請が必要で、とにかく手間と時間がかかります。建物のもつ歴史を大切にする意識を感じました。

各務謙司―1966年東京都生まれ。’90年早稲田大学理工 学部建築学科卒業、’93年ハーバード大学デザイン大学院。’94~’95年Cicognani Kalla Architectsに勤務。’95年カガミ建築計画を設立。 著書に『世界にひとつだけのプレミアム・リ ノベーション』(エクスナレッジ刊)および中西氏との共著に『最新版 驚異のリフォーム・ リノベーション術 』(エクスナレッジ刊)

米国よりも長い歴史をもつ欧州はその意識がさらに高く、設計者が新築に関わる機会は米国よりも圧倒的に少ないのが現実です。イタリアからの留学生とも交流しましたが、新築で建物を設計する機会に恵まれている日本の事情を大いに羨ましがっていたものです。イタリアでの設計教育では、レスタウロといって建物の保全修復を主目的としたカリキュラムが組まれています。社会が設計者の職能として期待するのは、地味な表現になるかもしれませんが、「営繕」なのです。

中西 営繕……。思わず、菊竹清訓建築設計事務所に入所したころのことを思い出しました。デザイン性の高い新築の設計を夢見て事務所に入ったものの、最初に任された仕事といえば、事務所が継続して設計を担当していた京都信用金庫支店の営繕でした。雨漏りや内外装のひび割れ、ドアの開閉不良などの不具合があったときの、いわばクレーム対応のような地味な仕事。

今思えば建物を使用するうえで生じるさまざまな問題に直面した経験が、設計者としてリノベーションに向き合う礎になっています。水・熱に対する建材の耐久性や、施工方法の善し悪しなどは、生きている建物をじっくり観察すれば理解できます。その経験から、建物を長もちさせるための知恵やノウハウを吸収することができました。

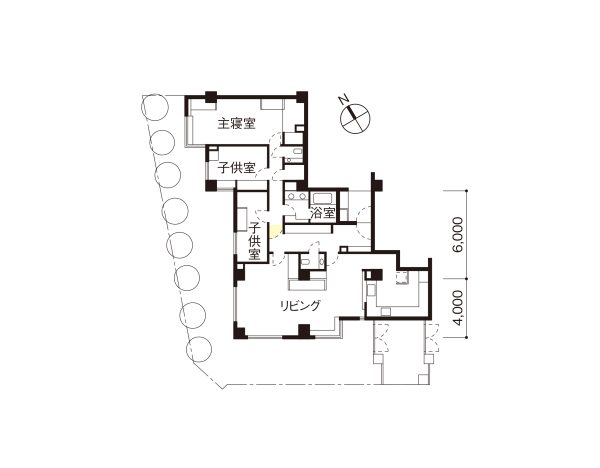

各務 なるほど、事務所時代には新築の設計ばかりをなさっていたと思っていたのですが……。中西さんと一緒に設計していても、細かいところに目が行き届くなあと、いつも感心させられる背景には、過去の地道な研鑚があったということなのですね。リノベーションに対する中西さんのルーツが新人時代であるとするなら、私のルーツは、ニューヨークに留学する前の学生時代に、リノベーションした「小石川S邸」(1991年)の経験ですね。ほかの建築家によって一度改修されていたマンションで、とにかく使い勝手が悪かったことを記憶しています。

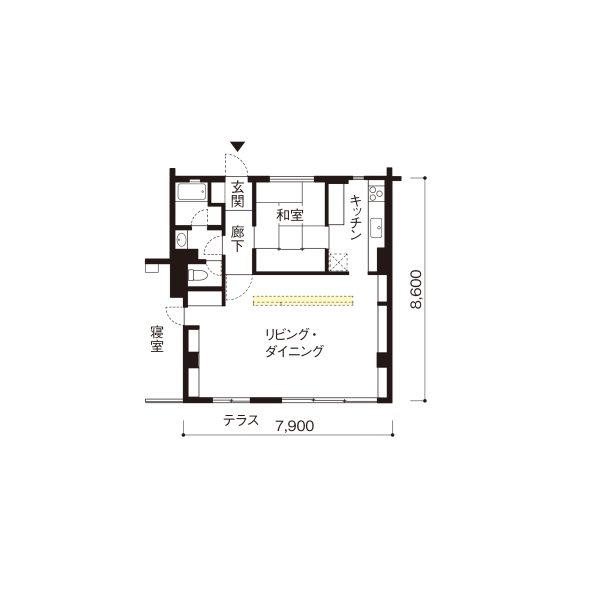

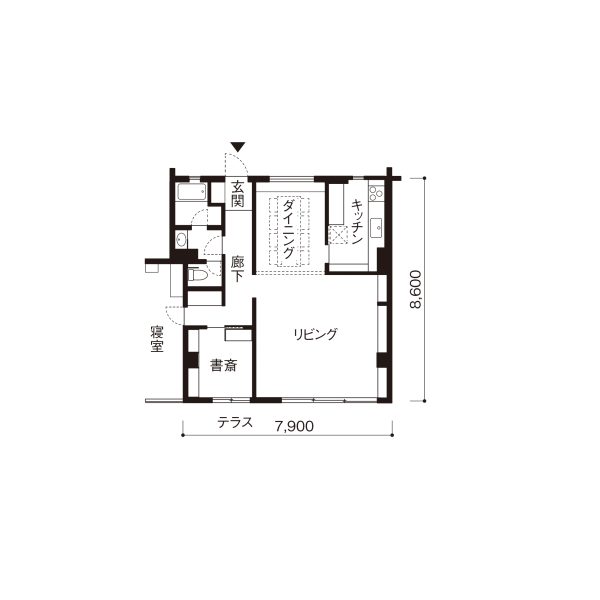

マンションの典型的な傾向として、空間全体に光と風を通り抜けさせるのが難しいという問題があります。「小石川S邸」では、以前の建築家による改修によってリビング・ダイニングの奥に不自然な腰壁が設けられていました。確かに光と風は通り抜けますが、「プライバシーを確保できない」「高さが足りず、壁にアート作品を掛けられない」などの問題がありました。

お住いの方は相当の不満を抱えていたようで、〝ベルリンの壁〞と揶揄していたくらいです(笑)。この問題を解決するために、腰壁を撤去して、あまり使わなくなった和室をダイニングとしてリビングと一体化しました。リビング・ダイニングの脇に諸室や水廻りとの境界を意識させる天井いっぱいの間仕切壁を設け、壁にアート作品を掛けられるようにしました。

この経験から感じたことは、リノベーションを手がけるうえで大切なことは、建物の使用状況、住宅であれば人の生活に寄り添うことが重要だということです。空間構成から設計を始める新築とは異なり、建物の使用方法を再提案するという意味合いが色濃いものだと思います。中西さんは、リノベーションをどのようなものであるとお考えですか?

中西 各務さんと同じ意見ですが、もう少し俯瞰してみると、リノベーションとは、過去と現在、未来を共存させる建築行為だと思うのです。建物が劣化したら壊してつくり替えるスクラップ&ビルド

の思想とは対極をなすもの。必要に応じて手を加えることで、建物やそれにかかわる人の歴史を感じながら現在に活かす、そんな世界観がリノベーションには存在します。

菊竹先生の代表作でもある「スカイハウス」(1958年)の設計にもそのような想いが込められています。正方形平面の1室空間は夫婦を単位とした〝空間装置〞であり、ここに浴室・台所・収納という3つのムーブネットと呼ばれる〝生活装置〞が組み込まれていて、暮らし方に合わせて移動・取り換えが可能になっています。

各務 確かに。異なる時間が共存するというのは、リノベーションならではの魅力ですよね。マンハッタンにある歴史的建造物で内装を解体するにしても、装飾や金具はなるべく再利用するのが当たり前です。私も、由緒のある建物がヨーロッパで取り壊される際に出る古材や家具を米国に輸入する業者から、足りない部材を購入したこともありました。古いものを許容することこそがステータスになっています。

そこがリフォームとの大きな違いではないでしょうか。リフォームはただ単に古くなったものを新しいものにやり替えるのみ。見栄えは新築なみに美しくなりますが、リノベーションが表現している過去は抹殺されます。そのリフォームとリノベーションの違いに着目すれば、設計者としての職能をいかんなく発揮できる要素が色々ありそうですよね。

関連記事:「各務謙司マンションリノベ」はこちらから。

既存不適格と真摯に向き合う

各務 過去を未来へとつなぐために、設計者はどのような能力を身に着けていくべきか。ここからは、そのことについて考えていきたいと思いますが、新築との違いを挙げるのならば、何といっても既存の建物をよく知るという能力が求められますよね。

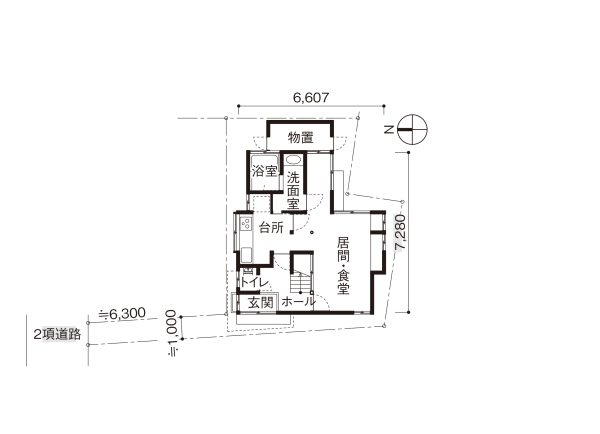

中西 はい。構造・設備・省エネなど建物自体の性能はもちろんですが、建築基準法や消防法などの法規的な観点から、建物が適法かどうかを見分ける能力が特に必要ですよね。よくある事例として2つ挙げると、1つ目は、都市部の住宅密集地でよく見かけられる、建物が建築基準法の接道条件を満たしていないというパターンです[※1]。このケースでは建物の建替えは新たに隣地を購入しない限り、原則的に不可能です。建物を更新するには、必然的に改修という手法を選択するしかありません。

独立してから間もない頃に設計を手がけた築35年の木造2階建て戸建住宅「ファイナルハウス」(2001年)は、まさにこれに当てはまります。このような建物は得てして耐震性能・断熱性能が低く、工事を行うにしてもスペースがないなど制約が多いため、計画から施工に至るまで、かなり専門的な知識が求められます。

※1 敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある(法43条1項)

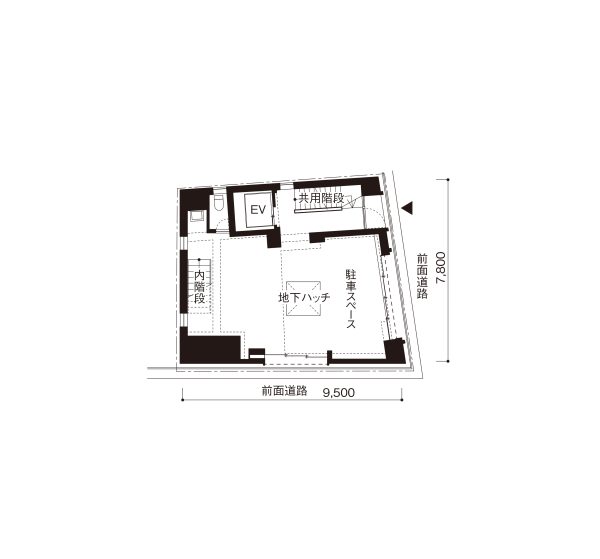

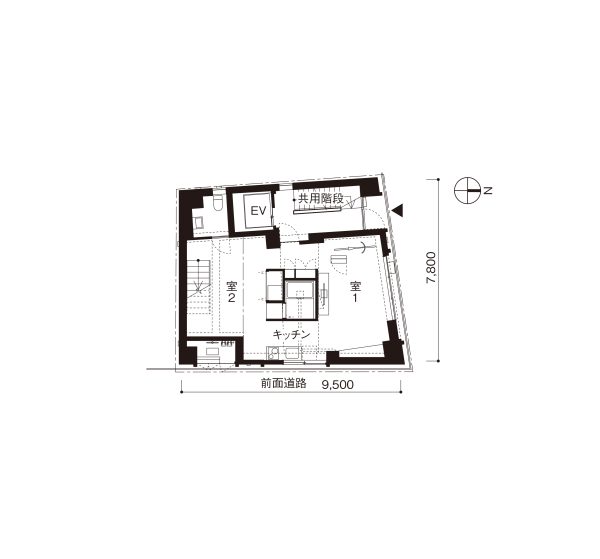

2つ目は、中古住宅にありがちな検査済証や確認申請書類が残存していないパターンです。「IRIYA APARTMENT」(2016年)が該当します。築40年の事務所ビルを共同住宅に用途変更しましたが、建築基準法の扱いでは一般建築物から特殊建築物になるので、防火や避難の規制が厳しくなります[※2]。その前提条件として、対象となる建物が既存不適格であることを証明しなければなりませんが、検査済証がない場合、その証明を得るための作業が非常に煩雑になります[※3]。

「IRIYA APARTMENT」におけるボックスの壁はラーチ合板。サンダー掛けを行い木目を美しく見せている。床は白いビニル床タイル「Pタイル」(田島ルーフィング)で仕上げ、壁・天井は白いEP仕上げとして、空間全体としては若年層向けの設えとした

ここでは、図面が全く残っていなかったため実測して既存図を作成することから始め、躯体調査や耐震診断を行ったうえで既存不適格であることを証明しました。正確に既存図を作成するには、着工・竣工当時の法規についてはもちろん、建物の構造・設備、下地・仕上げ方法の知識ももち合わせていなければなりません。

駐車スペースの出入り口であるシャッターは撤去して、窓付きの外壁に変更。地下ハッチのあった中央部に浴室を格納するボックスを設けて行き止まりのない回遊動線を実現した

※2 特殊建築物とは、用途の特殊性から防火・避難規定などで一般の建築物より厳しく規制される建築物のこと。特殊建築物では、災害時の混乱が予想されるため、規模や階数により防災上等の構造基準に対し厳しい基準が設けられている。一般建築物から特殊建築物へと用途変更を行う場合は、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要となる

※3 既存不適格とは、建築物が建築当時は適法だったが、その後建築基準法の部分的な改正や都市計画による用途地域の変更などにより、現行法規に適合しなくなることをいう。2014年7月に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が策定され、これに基づいた調査によって検査済証がなくても増改築が認められることがある

「IRIYA APARTMENT」を解説したYouTube動画―検査済証のない建物の再生手法―はこちらから。

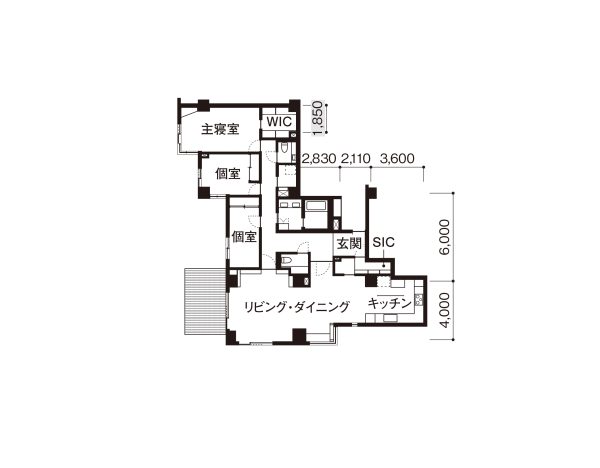

各務 なるほど。補足すると、設計者が法規への正しい理解力をもつことで、設計の自由度がかなり高まると言えますよね。私がよく手がける床面積100㎡を超えるマンション・リノベーションを例に話をしてみましょう。「青山P邸」(2016年)では、部屋のなかに防火扉がありました。このマンションは1980年代に建てられたRC造の建物です。その当時の基準を満たすように防火区画が設けられていますが、現在では、その後の改正によって防火区画を設置する必要がなくなっています[※4]。

設計の自由度を高めるにあたって防火区画は撤去したいと考えて管理組合に問い合わせたところ、前例がないということで当初は反対されましたが、法的な根拠を詳しく示すことで防火区画を撤去することを認めてもらいました。以上のように、法規に対する理解力の高さは設計者ならではのもの。このように建物の適法性を明らかにすることで、建物の寿命も大きく伸ばすことができるので、設計者は法規への理解を深めていくべきでしょう。

※4 役所や消防署に相談したところ、現行の建築基準法では設置の義務がなく撤去している

写真・傍島利浩(ポートレート、「青山P邸」)

②につづく