大きな窓は、たよりない。

2013年に出版した『片づけの解剖図鑑』は、『住まいの解剖図鑑』に続く、〝解剖図鑑シリーズ〞の第2段として出版された書籍です。生活や暮らしに近い内容になっています。〝片づけというのは、身の回りにあるものから考える〞というのが大きなテーマです。

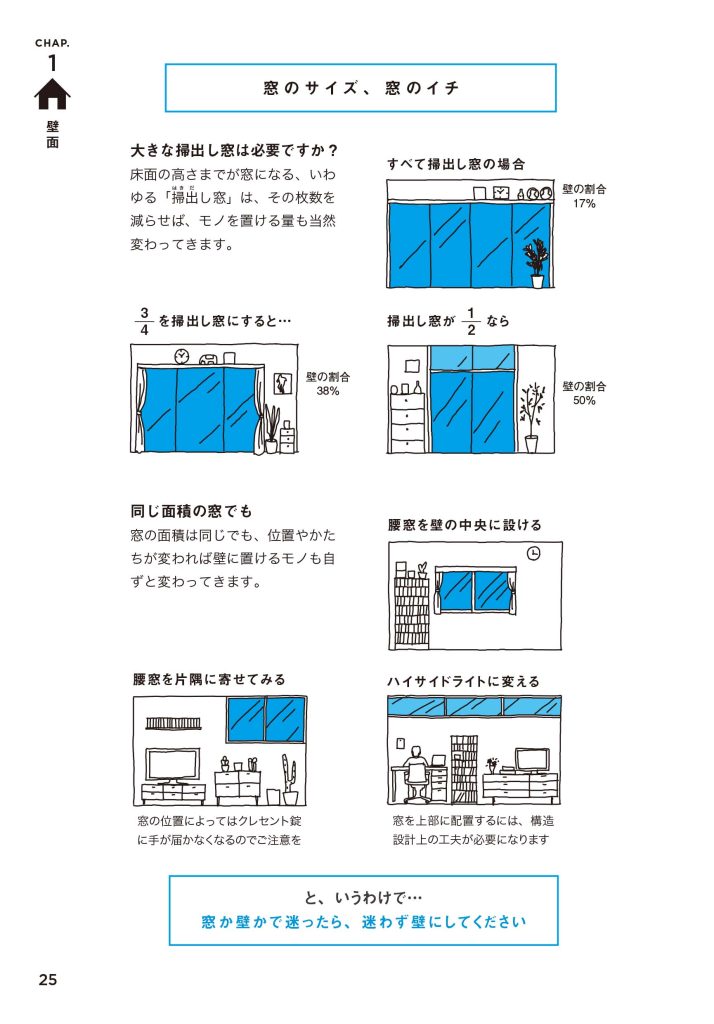

なかでも、「大きな窓は、たよりない。」(同書22頁)が全体を貫く大きなメッセージとなっています。家をつくる際、みんな大きな窓を設けたがるのですが、そうするとモノの収まりが悪くなってしまい、快適性も損なわれてしまう、〝窓か壁かで迷ったら、迷わず壁にしてください〞という内容です。

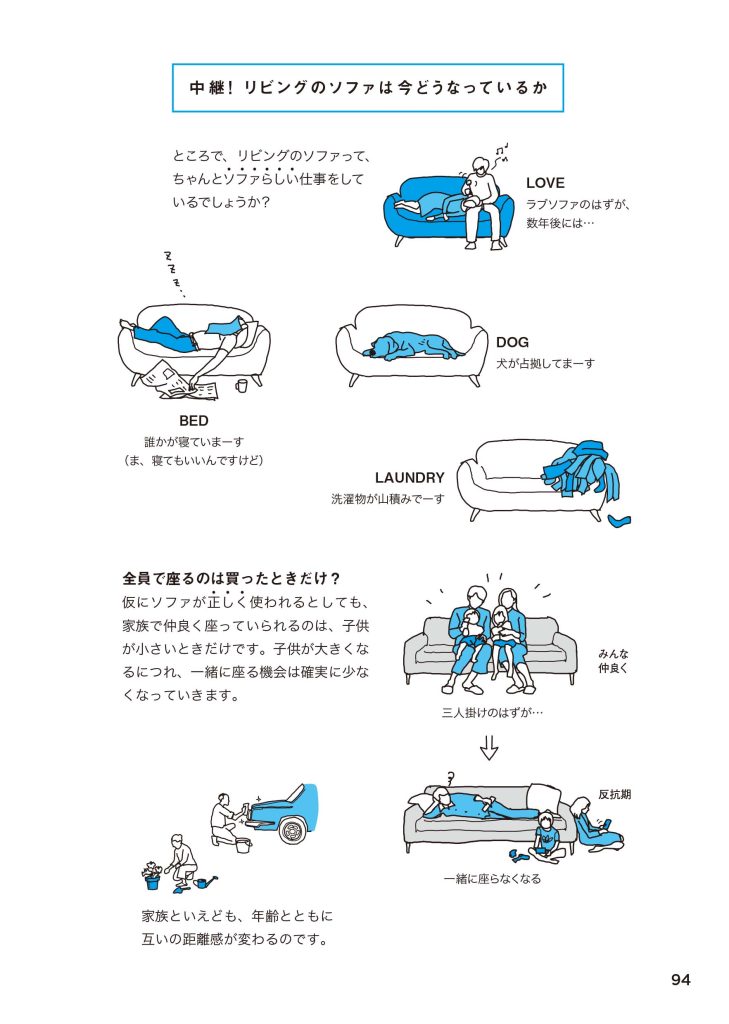

私の建築主に最も人気があるのが「中継! リビングのソファは今どうなっているのか」(同書94頁)という頁。大きなソファをリビングに置いてしまうと起こりがちな話がコミカルに描かれていて、読者の心をつかんだようです。

2~3人掛けのソファが時間とともにどのように変化していくのか、をコミカルに考察した頁。ラブソファだったはずが、数年後には洗濯物が山積みになってしまう、というありがちなシーンが描かれている。もはや“居候を決め込んだ大男”と同じで、まったくの役立たず。『片づけの解剖図鑑』では、1人掛けのソファを複数置くことを推奨

ただし、本音を言えば増田さんの『住まいの解剖図鑑』と同じように、家づくりの原理・原則について語りたかった。もしくは間取りの解説本。しかし、担当編集者のFさんから、「カラー写真付きの間取り集はあくまでも個別解であって、本質的な解説書にはなりにくい」と反対されてあきらめたのですが、その後なぜか、Fさんの編集による飯塚豊さんの『間取りの方程式』(2014年)が出版。これには驚きましたね(笑)。

しかもカラー写真と図面付きで…私もいつの日か。話を戻して、私の本は、タイトルに〝片づけ〞という言葉が使われているせいか、実際に書店へ出かけてみると、建築専門書の棚に置かれていません(泣)。暮らし・生活のコーナーに置かれています。私自身はそんなキャラではないので、違和感はハンパないですが、今でもよく売れています。まあいいでしょう。

空間に強度をもたせて片づける

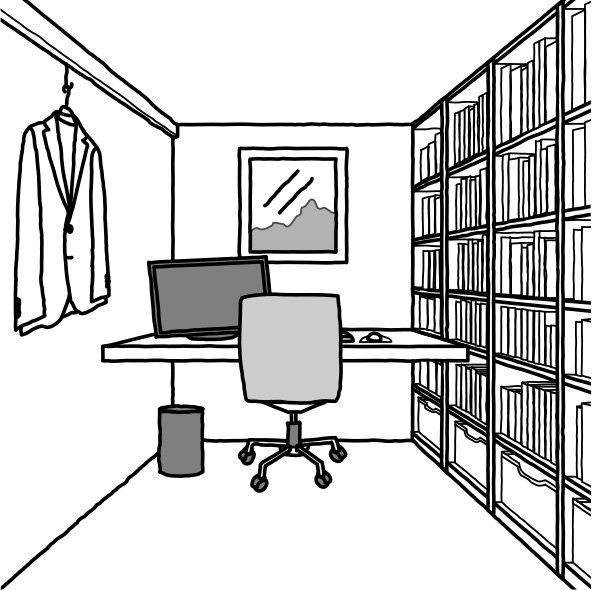

さて、コロナ禍のなかで家づくりに対する考え方も様変わり。特に、リモートワークスペースを要望する建築主は急増しています。これからの住宅には、勉強やリモートワークなど多用途に使える予備室を設けることが必要になると思います。あとは広い土間をつくったりするなど、〝外部を内部につくる〞設計が求められるのではないでしょうか。家にいる時間が長くなったので、少しでも外を感じられるように工夫してもらいたいと思います。

的を少し絞って、〝片づけ〞について話をしてみると、主に2つのことが思い浮かびます。まずはミニマリストよろしく、何もかもきれいに片づけされていなかったとしても、〝強度のある空間〞であれば、雑然とした印象を与えない、ということ。モノが多くて片づいていなくても、建築に力があればそれを感じさせないのです。

方形屋根の形状なりに小幅板を羽目板張りで仕上げた「東山田E邸」。目透かし張りとしており、木材の存在感に加え、凹凸による陰影が意識を自然と天井に誘う。壁の面積もしっかり確保されているので、収納スペースに困らない

具体的には天井面の仕上げにクセのある素材を使用し、プレーンではなく、テクスチュアをもたせるなどの工夫です。2020年に竣工した「東山田E邸」の事例では、天井に八溝スギの小幅板を使用、方形屋根の勾配なりに横張りとしました。意識が自然と天井に向かうので、現在では大きな椅子やモニターなどが散在し、あまり片づいているとは言えないのですが、散らかった印象を抱くことは不思議とありません。

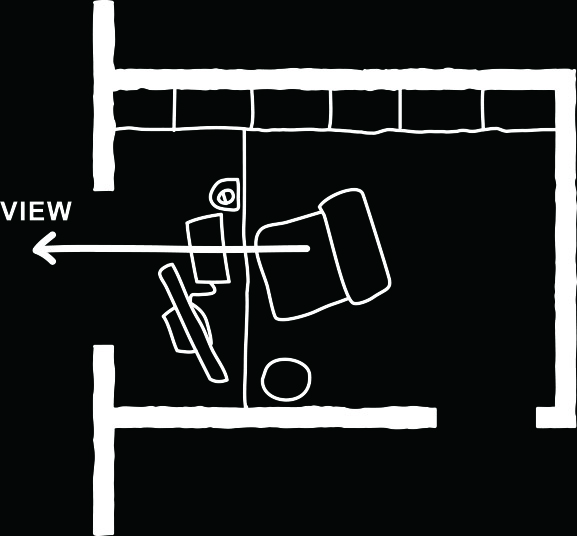

もう1つは、細かい視点になりますが、リモートワークスペースは壁に向かうのではなく、空間もしくは窓外に向かって仕事ができるようにするとよいと思います。そうすれば、リモート会議の際に壁が背景になります。生活感が感じられる背景が画面に映らなくなり、プライバシーを気にしなくてもよくなるでしょう。

※ 本インタビュー記事は「建築知識2021年7月号 ありがとう! 800号記念特集 最高に楽しい間取り」に掲載したものです。

鈴木 信弘[すずき・のぶひろ]

1963年神奈川県横須賀市生まれ。一級建築士、神奈川大学工学部建築学科非常勤講師。横浜の建築家グループ「area045」会員。’88年神奈川大学大学院修士課程修了後、’96年まで東京工業大学工学部建築学科助手を務める。独立後、横浜市に鈴木アトリエ一級建築士事務所を開設。主な著書に『片づけの解剖図鑑』(エクスナレッジ)

①にもどる

「建築知識」通巻800号記念特別インタビュー:“住まい”の設計は無目的を旨とすべし。―増田奏―はこちらから。

「建築知識」通巻800号記念特別インタビュー:「たまり」のある“間取り”が成功の方程式。―飯塚豊―はこちらから。

Infomation―高断熱・高気密住宅で広がる住宅プランニングの可能性

鈴木信弘さんは、デザイン性だけではなく断熱性能や耐震性の高い住宅を設計しています。2021年11月に実施されたジャパンホームショー2021・建築知識実務セミナーでは、建物を高断熱・高気密にすることで建物のプランがどう変わるのか、設計の際の注意点について解説いただきました。