安井昇氏による建築知識実務セミナー「木造防耐火の法改正と最新技術」。具体的には、木材の防耐火性能や法規・技術の最新動向について実例を交えながら解説が進められました。

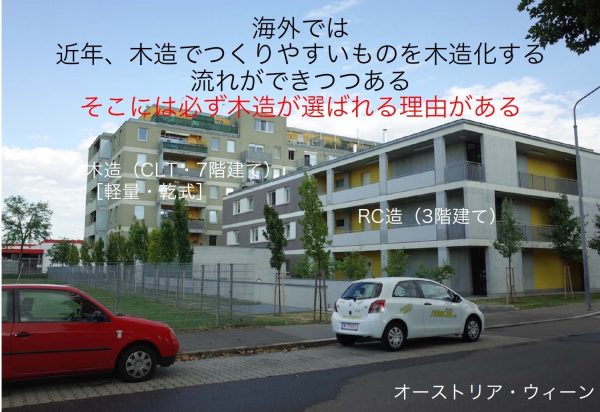

まずは木造化が進んでる海外での実例について。3階建てでがRC造と7階建ての木造が並んでいる写真が紹介され、木造の軽さや乾式工法の利点(厳寒期でも工事が可能)を生かして、中高層化が進んでいるという内容が説明されました。

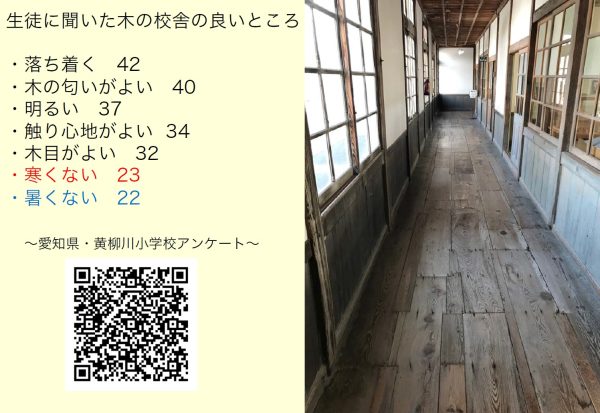

続いては日本における木造の小学校において児童に対するアンケート調査結果(木造の良いところ)をまとめたもの。最上位は安井氏も「こんな小学生あんまり見たことない」という「落ち着く」という結果!加えて、最近の木造小学校では、断熱・気密性能も高まっており、「寒くない」「暑くない」という回答も一定数あるようです。

続いては日本における木造の小学校において児童に対するアンケート調査結果(木造の良いところ)をまとめたもの。最上位は安井氏も「こんな小学生あんまり見たことない」という「落ち着く」という結果!加えて、最近の木造小学校では、断熱・気密性能も高まっており、「寒くない」「暑くない」という回答も一定数あるようです。

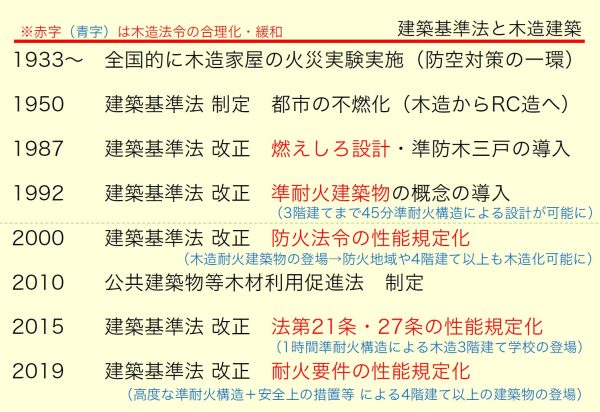

続いては建築基準法における木造関連の法改正について。1987年以降、木造化を後押しする改正が順次進められており、設計の自由度は年々上昇。「木造建築を計画する際には”最新の法令集”をベースに設計を行うのが肝要」(安井氏)であることが理解できます。

続いては建築基準法における木造関連の法改正について。1987年以降、木造化を後押しする改正が順次進められており、設計の自由度は年々上昇。「木造建築を計画する際には”最新の法令集”をベースに設計を行うのが肝要」(安井氏)であることが理解できます。

続いては安井氏の事務所で調査を実施した木造準耐火建築物・耐火建築物の建築棟数について。45分準耐火構造はもはや数えきれないほど。1時間耐火構造も1日当たり1~2棟となっており、法改正によって、木造準耐火・耐火建築物が広く普及していることが分かります。

続いては安井氏の事務所で調査を実施した木造準耐火建築物・耐火建築物の建築棟数について。45分準耐火構造はもはや数えきれないほど。1時間耐火構造も1日当たり1~2棟となっており、法改正によって、木造準耐火・耐火建築物が広く普及していることが分かります。

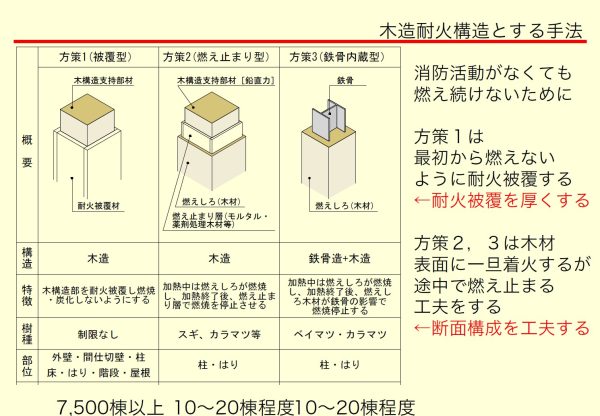

続いては木造耐火建築物について。木造耐火の設計手法は主に3種類に分類されますが、石膏ボードなどで構造部材を被覆する“被覆型”がかなりの割合を占めていることが分かります。

続いては木造耐火建築物について。木造耐火の設計手法は主に3種類に分類されますが、石膏ボードなどで構造部材を被覆する“被覆型”がかなりの割合を占めていることが分かります。

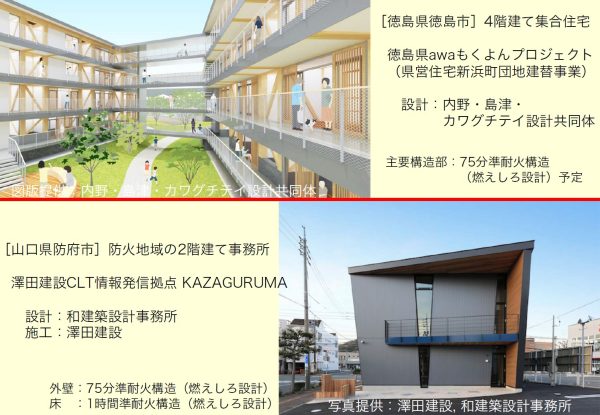

続いては2015年の法改正で可能になった木造1時間準耐火構造・3階建ての学校について。全国にはまだ10棟程度の実績しかありませんが、木造建築の新しい可能性を示す用途として今後の普及が期待されます。

続いては2015年の法改正で可能になった木造1時間準耐火構造・3階建ての学校について。全国にはまだ10棟程度の実績しかありませんが、木造建築の新しい可能性を示す用途として今後の普及が期待されます。

続いては2019年の法改正で可能になった耐火建築物と同等の延焼抑制性能をもつ準耐火建築物(通称:準耐火建築物+α)について。実績はまだまだ数少ないですが、防火地域内で2階建て・延べ面積100㎡超の条件[※]でも、準耐火建築物で設計できる(構造をそのまま現しにできる)ようになっています。

続いては2019年の法改正で可能になった耐火建築物と同等の延焼抑制性能をもつ準耐火建築物(通称:準耐火建築物+α)について。実績はまだまだ数少ないですが、防火地域内で2階建て・延べ面積100㎡超の条件[※]でも、準耐火建築物で設計できる(構造をそのまま現しにできる)ようになっています。

※ ただし、地階を除く階数が3以下、延べ面積が 3,000 ㎡以下(一戸建ての住宅にあっては、200 ㎡以下)であること

最後に、耐熱結晶化ガラスを用いた木製ガラス戸の技術開発について。2019年に実施された実験では、一般的なアルミサッシでは加熱から20分以上経過するとアルミが溶解し、火炎が開口部から燃え抜けた一方、カラマツのサッシは45分経過しても、火炎が燃え抜けることはありませんでした。こうした実験の結果を踏まえ、「2022年度以降、木製ガラス防火扉の仕様が建築基準法の告示で具体的に提示されるようになる」(安井氏)とのことです。

最後に、耐熱結晶化ガラスを用いた木製ガラス戸の技術開発について。2019年に実施された実験では、一般的なアルミサッシでは加熱から20分以上経過するとアルミが溶解し、火炎が開口部から燃え抜けた一方、カラマツのサッシは45分経過しても、火炎が燃え抜けることはありませんでした。こうした実験の結果を踏まえ、「2022年度以降、木製ガラス防火扉の仕様が建築基準法の告示で具体的に提示されるようになる」(安井氏)とのことです。