「ジャパンホームショー2020 建築知識実務セミナー」(2020年11月13日)では中西ヒロツグ氏(イン・ハウス建築計画)が「検査済証のない建物の再生手法」について解説します。具体的には、築年数の古い建物を改修する場合に必要とされる、構造・設備・省エネなど建物自体の性能とともに、建築基準法や消防法などの法規的な観点から、建物が適法かどうかを見分ける能力について。ここでは「接道条件を満たしていない建物の改修」「検査済証や確認申請書類が残存していない建物の改修」について、そのポイントを簡単にまとめてみました。

1 接道条件を満たしていない建物の改修

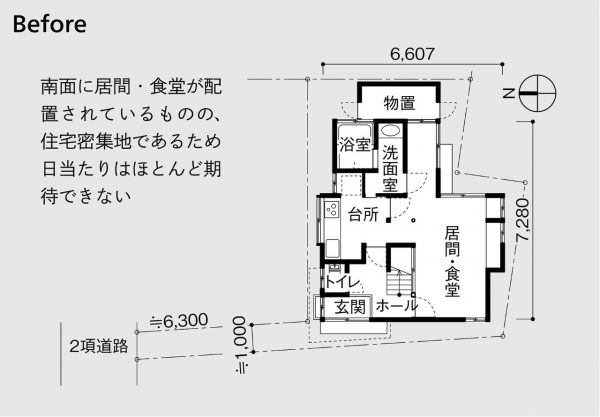

建物の改修において法規的に悩ましい問題を類型化すると、主に2つのパターンに分類されます。1つ目は、都市部の住宅密集地でよく見かけられる、建物が建築基準法の接道条件を満たしていないというパターンです[※1]。このケースでは建物の建替えは新たに隣地を購入しない限り、原則的に不可能です。建物を更新するには、必然的に改修という手法を選択するしかありません。

独立してから間もない頃に設計を手がけた、旗竿敷地に立つ築35年の木造2階建て戸建住宅「ファイナルハウス」(2001年)は、まさにこれに当てはまります。接道幅はわずか1m。このような建物は得てして耐震性能・断熱性能が低く、工事を行うにしてもスペースがないなど制約が多いため、計画から施工に至るまで、かなり専門的な知識が求められます。

改修後の玄関アプローチ。隣地境界との距離はわずかで、採光・通風のためにLDKを2階に配置するようプラ

ンを変更した

2階LDK。ハイサイドライトからの光が勾配天井を伝い、室内を明るくする

2 検査済証や確認申請書類が残存していない建物の改修

2つ目は、中古住宅にありがちな検査済証や確認申請書類が残存していないパターンです。「IRIYA APARTMENT」(2016年)が該当します。築40年の事務所ビルを共同住宅に用途変更しましたが、建築基準法の扱いでは一般建築物から特殊建築物になるので、防火や避難の規制が厳しくなります[※2]。その前提条件として、対象となる建物が既存不適格であることを証明しなければなりませんが、検査済証がない場合、その証明を得るための作業が非常に煩雑になります[※3]。

ここでは、図面が全く残っていなかったため実測して既存図を作成することから始め、躯体調査や耐震診断を行ったうえで既存不適格であることを証明しました。正確に既存図を作成するには、着工・竣工当時の法規についてはもちろん、建物の構造・設備、下地・仕上げ方法の知識ももち合わせていなければなりません。

ボックスの壁はラーチ合板。サンダー掛けを行い木目を美しく見せている。床は白いビニル床タイル「Pタイル」(田島ルーフィング)で仕上げ、壁・天井は白いEP仕上げとして、空間全体としては若年層向けの設えとした

外装はほとんど手をつけていないが、かつて入谷周辺で盛んだった「今戸焼」の素焼き鉢をモチーフに、暖かみのある外観を演出した。平均家賃は約15万円/月と、周辺の新築同等の設定ながら、募集後数ヶ月で全室満室となった。想定利回りは約 11%で、高い収益性が期待できる物件に生まれ変わることができた