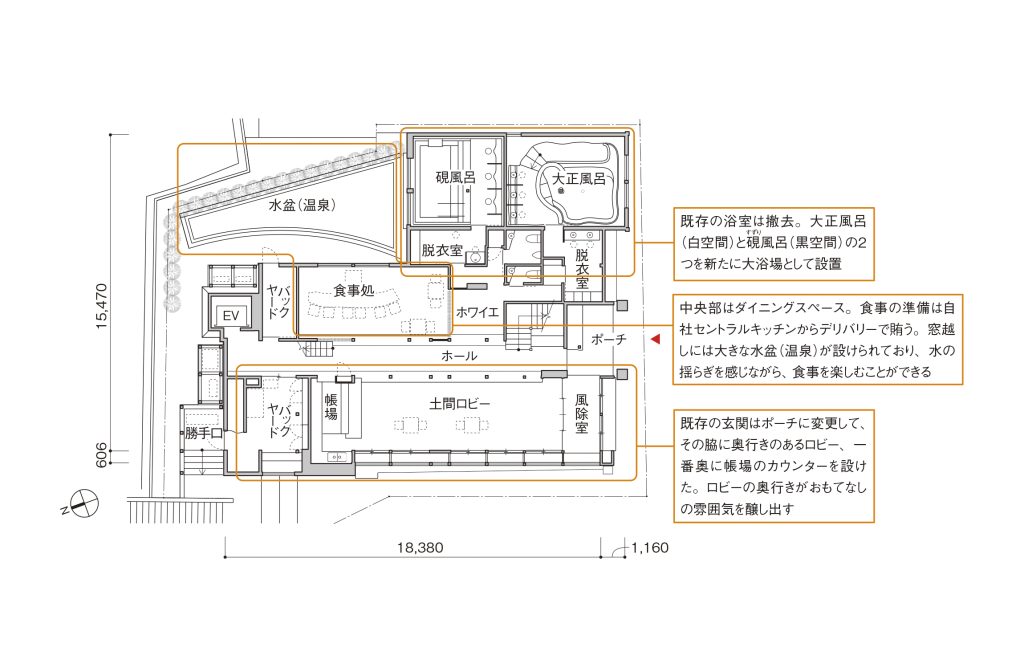

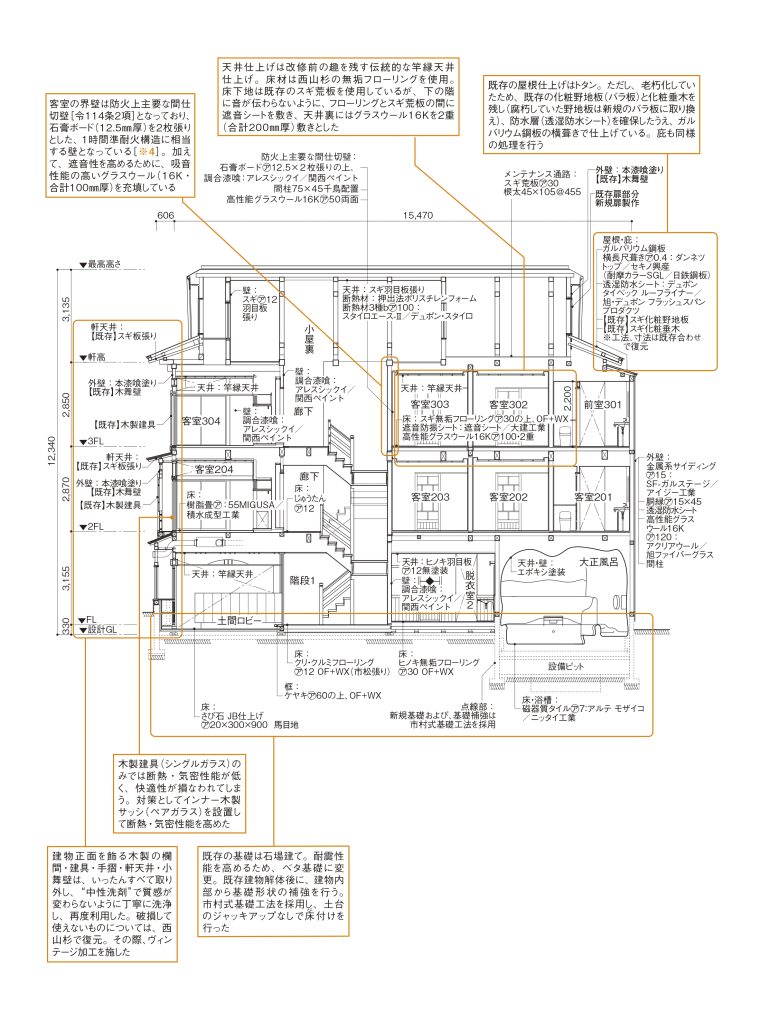

内部は間取りを大胆に変更

銀山温泉「本館古勢起屋」では、確認申請が必要となる条件に該当しないような方法で、内部の間取りを大幅に変更。日本の伝統的な田の字形プランを、ホテルのような現代的な客室のプランでつくり替えています。

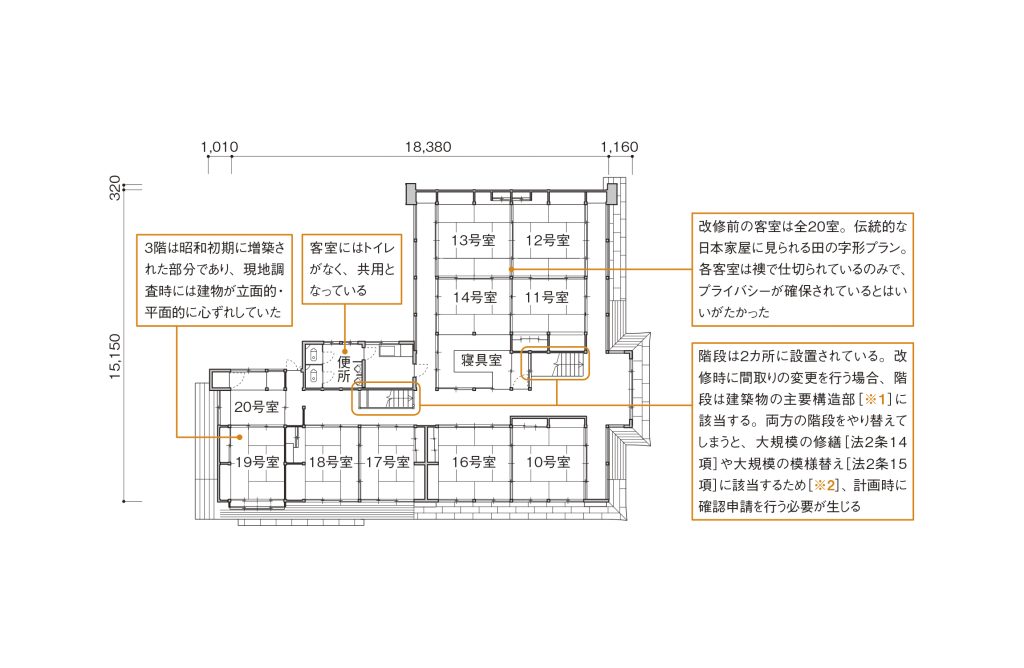

改修前平面図(3F)

※1 防火や安全、衛生上重要な建物の部位を示す用語で、具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段を指す[法2条5号]。対して、構造耐力上主要な部分[令1条1項3号]とは、建築物にかかる荷重と外力を支える部分。基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、筋かいや火打ち材などの斜材、床版、屋根版、梁や桁などの横架材を指す

※2 修繕とは、おおむね同じ材料を用いてつくり替え、性能や品質を回復する工事。模様替えとは、同じ位置でも異なる材料や使用を用いてつくり替え、性能や品質を回復する工事

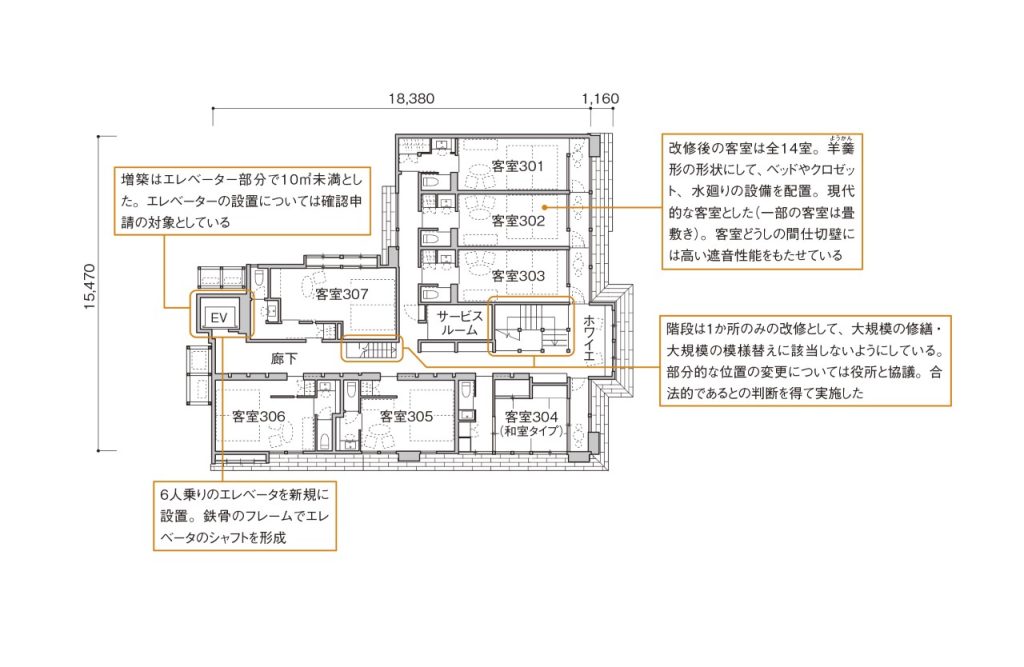

改修後平面図(3F)

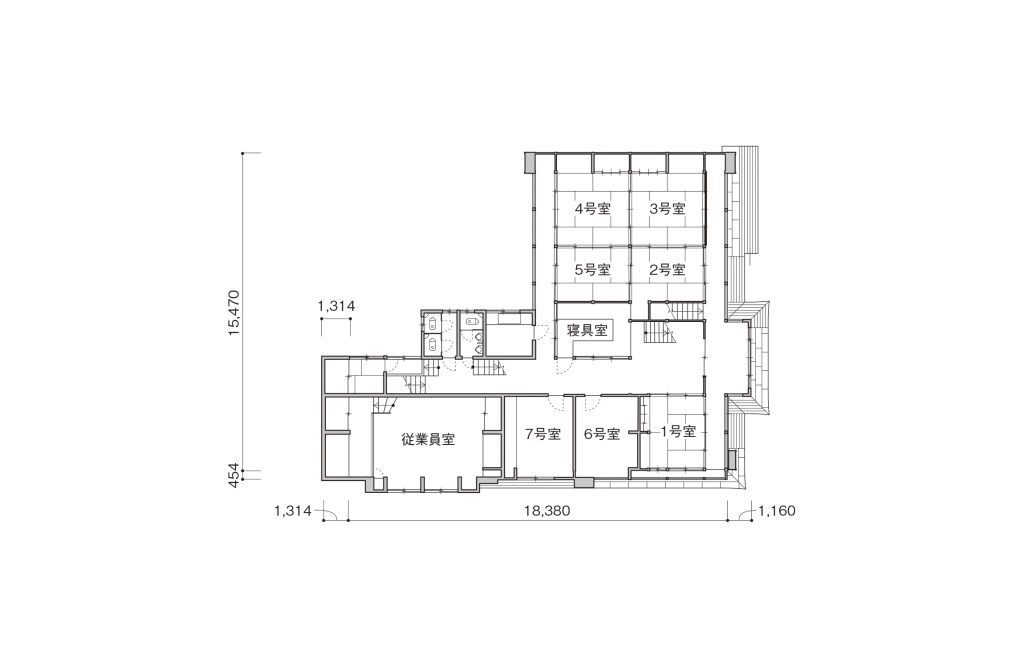

改修前平面図(2F)

解体直後の2 階客室。か細い柱の所々に断面欠損が確認できたほか、敷居を兼ねる小梁で柱が支えられているという非常に脆弱な状態。柱と梁の補強接合金物も取り付けられていない。断面欠損部分は埋木補修、もしくは新規柱の追加で対応した

改修後平面図(2F)

軸組を装い新たにした客室。間仕切壁は筋かい(片掛 け・壁倍率2.0)で補強。この建物では、面材(片面 張り・壁倍率2.5)も用いて2 種類の耐力壁を併用し ているが、耐力壁のアスペクト比が3:1 を超える場 合は面材、アスペクト比が3:1 以下でスパンが 900㎜確保できる場合は筋かい、というルールで設計[※3]。結果として建築基準法(軽い屋根)に比べ て約1.25 倍の耐力を確保した

※3 『 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)』を参考にすると、筋かい耐力壁の場合、最小のスパン(柱間隔)は900㎜、高さは壁長さの3.5倍以下。面材耐力壁の場合、最小のスパンは600㎜、高さは壁長さの5倍以下とされている

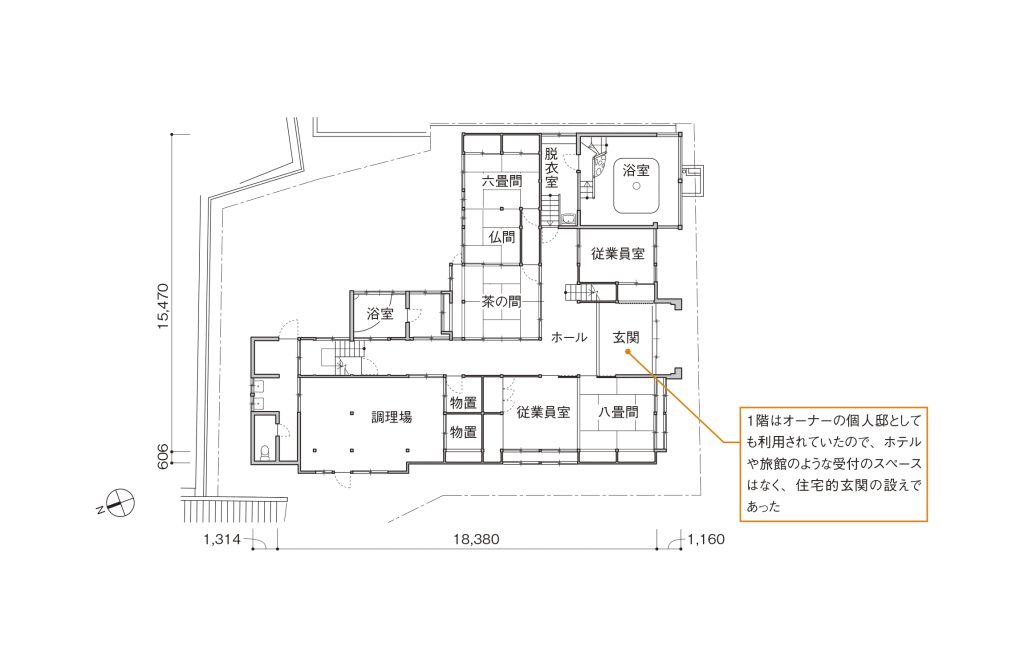

改修前平面図(1F)

改修前(1F)

木造和洋風建築としての内外装

外装は既存の雰囲気を忠実に再現するように仕上げる一方、老朽化していた仕上げ材や下地はつくり替えています。基礎もベタ基礎として耐震性を高めたほか、一般的なホテルに見られる防火区画を設けるなど、性能面では現在の建築基準法に適合する仕様としています。

※4 児童福祉施設(保育所や高齢者福祉施設など)・旅館・寄宿舎の建物において、居室とそのほかの共用部分を準耐火構造の間仕切壁で区画する壁のこと。壁は小屋裏まで達せしめなければならない。この建物では、遮音性を高めるため、12.5㎜厚の石膏ボードを2重張りとして壁に厚みをもたせている

建物正面の唐門も下地からつくり替えた。野地板が2種類になっている理由はムクリをなじませるため

銀山温泉 本館古勢起屋

設計= 瀬野和広+ 設計アトリエ

施工= 市村工務店

①に戻る

つづく