DLTを在来軸組の“面”として生かす

樹木が鬱蒼と生い茂る軽井沢の山中に建つオフグリッドハウス「DLTDUT」は片流れ屋根(6寸勾配)のシンプルな木造建築。社会インフラへの接続が難しい敷地条件のなかで成立する建築の在り方をそれとなく提示している[写真=小野寺宗貴]

「DLTHUT」は風光明媚な軽井沢の別荘地に計画された小さな木造建築。オフグリッドの可能性を探るための実験的建築です。そのコンセプトに相応しいハードウェアとして、地域産材(群馬県産材)をDLT(Dowel LaminatedTimber)として最大限活用することに挑んでいます。

設計:S.O.Y.建築環境研究所

木構造設計:宮田雄二郎(宮田構造設計事務所・法政大学)

施工:長谷萬+北良

設備:WOTA+北良

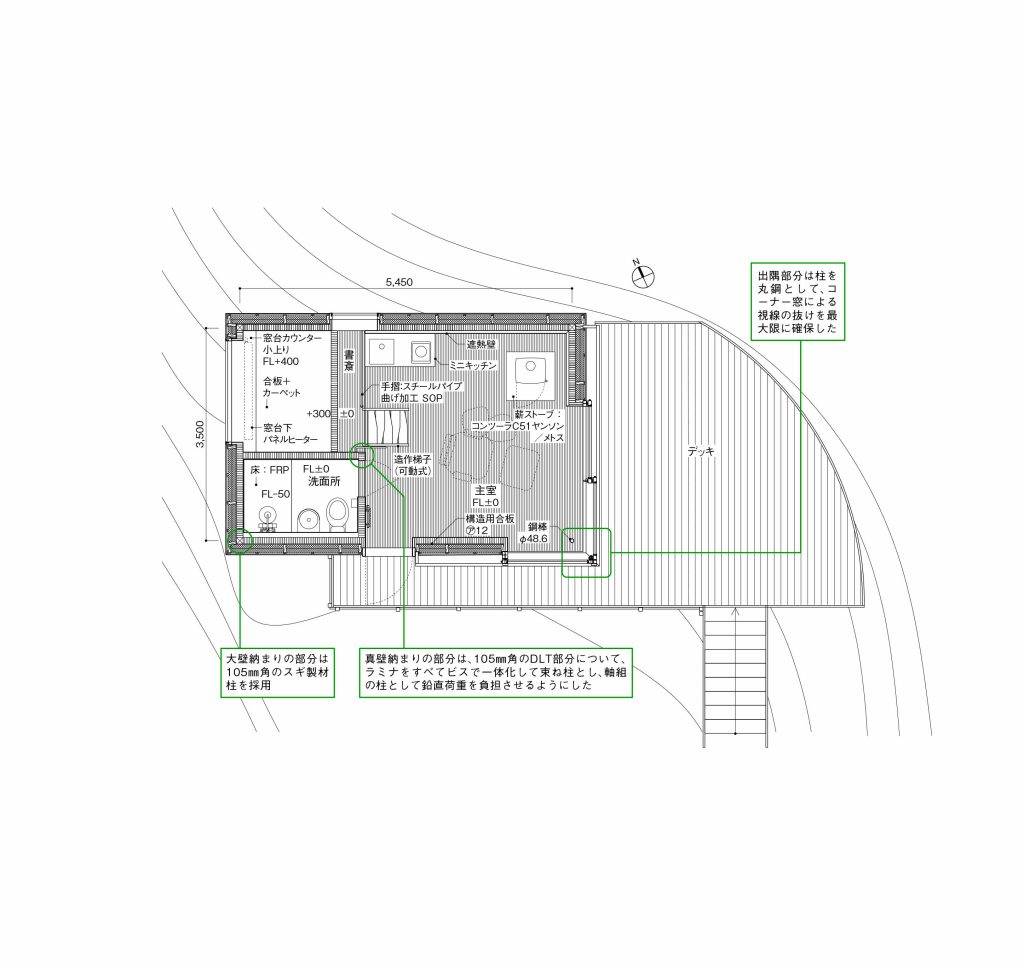

「DLTHUT」の特徴は、木造在来軸組構法のなかにDLTを採り入れていること。一般的な木造住宅と同じように、柱、 梁、耐力面材(構造用合板)で架構を組み、内部仕上げを兼ねる壁・屋根(天井)・床としてD L T を組み込んでいる

大きな特徴は、四号建築物の在来軸組構法をベースとしながら、DLTを床・壁・屋根に使用していること[※]。DLTを構造計算上は耐力壁として考慮せずに、DLTと一体化した構造用合板が耐力を負担。壁量計算で構造を成立させ、DLTのせん断耐力を余力として考慮している点がユニークです。

※ DLTに似たような積層材として、NLT(Nail Laminated Timber)がある。DLTと同じように、縦にしたラミナを積層する一方で、接合は釘で行う。DLTと同じように大がかりな生産設備は必要ない。カナダでは100年以上の採用実績があり、長谷萬でも施工実績がある

ログハウス「BESS」の商品開発やCLT(Cross Laminated Timber)を用いた建築の設計も行っている山中祐一郎氏(S.O.Y.建築環境研究所)はDLTを次のように位置付けています。

「ログハウスやCLTのように、DLTは構造と意匠を兼ねられます。さらに面材として形状が類似しているCLTとの比較では、大規模な設備投資が必要ないので、小さな製材所でも生産が可能。建築の〝地産地消〞を実現するという側面で意義深いものです。ただし、CLTレベルの気密性や水密性は期待できません。木ダボで接合されているのみ。『DLTHUT』のように外部側を耐力面材で補強しつつ、その外側に一般的な在来軸組構法と同様に、断熱層・防水層・通気層を設けることが必要になります」。

山中氏が流通製材で計画した木造建築「K.S. Kindergarten Lunch House」の記事はこちらから。

生活排水も水再生技術で再利用

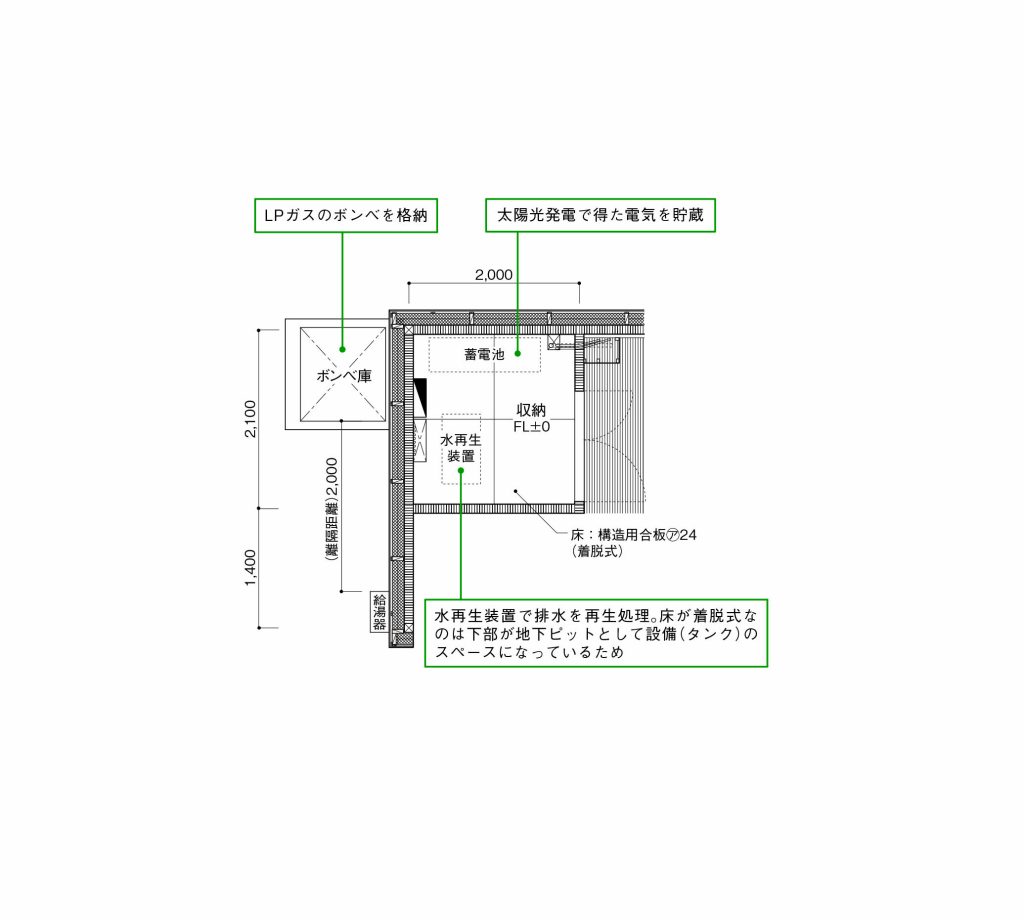

設備計画としての大きな特徴は、太陽光発電やLPガスの採用により、オフグリッドの環境下でも電気やガスを使用できるようにしたほか、最先端の水再生装置(WOTA)も導入したこと。上下水道に接続しない“水のオフグリッド“を実現している。

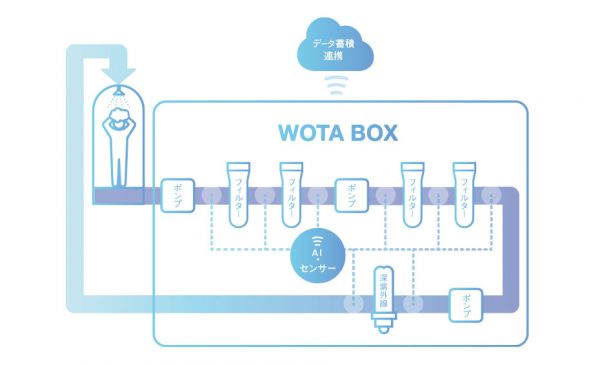

WOTAが開発した水再生技術は、各工程が水質センサーとAIによってリアルタイムで制御されている。使用した水の98%以上を再生できるため、100ℓの水があれば、100人の人がシャワーを浴びることが可能。通常は1人当たり40~50ℓ使用するので、水の利用効率は約50倍に高められる

小上りの下に取り付けられたWOTAの水処理再生装置。従来からの膜処理および殺菌処理に加え、微生物に有機物を分解させる生物処理を追加。生物処理は水温が低くなると微生物の活性や濃度、処理効率の維持に不利となり、寒冷地での導入はできないとされているが、本件では、最低気温が-10℃程度(摂氏)となる冬期の長野県軽井沢町(亜寒帯)でシステムの有効性を検証。その有効性を実証している

WOTAの水再生技術の記事はこちらから。

「DLTHUT」で採用された水再生技術の詳細はこちらから。

「建物には、建築時だけではなく、使用時も含めたコストイメージを問われますが、国際情勢を考慮すれば、建築資材やエネルギーの調達にはより一層注意を払わなければならなくなりました。加えて今後日本では、老朽化した公共インフラの維持も社会問題として大きくクローズアップされてくるはず、というのがクライアントの問題意識です。存在が当たり前と思っている水道や電気、道路や橋なども含めたインフラの維持・保全のコストを、社会は負担し続けられるのか。建物が必ず繋がる、こうした都市機能との関係性について、建築側からも可能性を探る必要があるのです」(山中氏)。