この建物を見て、何かお気づきの点はないでしょうか?

実は、この建築は壁がありません。基礎と登り梁(屋根)直接つなげた独自の構造をもつ木造建築で、壁を省略することで大幅なコストカットを実現しました。しかし、この建築が「スゴイ」のはそれだけではありません。設計した山中裕一郎さん(S.O.Y建築環境研究所)はこの建築「K.S. Kindergarten Lunch House」を通して、木のもつ性質に向き合い、木造建築の原点に立ち返ることで、これからモノづくりや建築のあり方について考えました。

木材における地産地消の必要性

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、私たちの生活に大きな影響を及ぼしました。海外の工場で生産されたる建材・設備の流通がストップしてしまい竣工が遅れてしまった、という経験をした設計事務所や工務店も多いのではないでしょうか。かねて懸念されていた、建築資材を海外に依存するリスクが露わになった出来事でもありました。

こうした事態を踏まえ、今後、私たちはどのように経済活動やモノづくりをすればよいのでしょうか。1つの答えとして、地域で生産されたものをその地域において消費する“地産地消”という考え方があります。

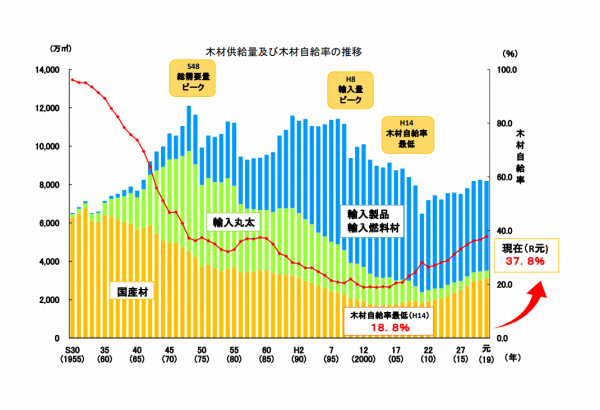

建築業界を震撼させている“ウッドショック”(世界的に木材の価格が高騰し、木材の供給がストップしてしまっている状態)が起きている今、特に木材の供給に関しては、再注目されるべきと言えます。上のグラフによると、木材自給率は平成23年から9年連続で上昇していますが、日本は森林資源が豊富であるにもかかわらず、半分以上を輸入材に頼っているのが現状です。コストメリットを重視するあまり、比較的安価な輸入木材を採用するケースも多い建築業界は、木材の地産地消についてより意識を高めていく必要があるのではないでしょうか。

流通製材を”そのまま”使うことの意義

こうした文脈において、「K.S. Kindergarten Lunch House」は、積極的に地産地消を目指した好事例です。既存の幼稚園の敷地内に、ランチルームと調理室を完備した別当を増設した木造建築で、調理設備を導入するためにコストを最小限に抑える必要がありました。

設計した山中さんは、土台や柱、梁や棟木もなくし、建物を基礎と登り梁だけで建物を構成するシンプルな構造にチャレンジしました。構造材に使用されたのは、国産材の杉、しかも流通製材でした。流通製材の最大長さ6mの材を、加工することなくそのまま登り梁として使用することで、山中さんはかねてより感じていたプレカット加工のデメリットを解消する糸口としたのです。

木を「組む」のではなく「編む」

一般的な軸組み構法は、柱と梁でつくられる木造建築で、柱と梁をつなぐために継手や仕口が設けられます。現在はCADのシミュレーションによる継手・仕口の設計・高度なプレカット技術が確立されています。その生産を担うのは、全国各地に点在するプレカット工場です。

しかし、製材された木材をプレカット工場まで運ぶ必要があるため流通形態が複雑になり、時間やエネルギーが余計にかかってしまいます。こういったデメリットを感じていた山中さんは、今回の建築では製材された木材をそのまま構造材として使うこと(プレカット工程の省略)に挑戦しました。

「生物である樹木は風雨を受けながらも自立できる強さとしなやかさがあります。今の木造建築は加工された木材をプラモデルのように機械的に「組む」ことが多いですが、元来、木造建築は「編む」ものでした。木は一本一本が細くても、編めば強くなり、建物として成立します。」(山中氏)

プレカット加工の省略はコスト面でのメリットだけを目指したのではなく、エネルギー問題について向き合ったり、木造建築の原点に立ち返ろうとする試みの1つでもありました。「K.S. Kindergarten Lunch House」は、どこか懐かしさを感じさせる姿をしています。それは、原始的な木造建築のあり方に原点回帰しているからなのかもしれません。