建築物の木造化・木質化における防耐火設計について具体的に考えてみましょう。目標は、木材の特性を正しく理解したうえで、

〝火炎を燃え拡がらせない〞〝火炎で建物が壊れない〞〝火炎を建物の内外へ燃え抜けさせない〞

以上のように、設計を行うことになります。改めて、木材は可燃材料です。ただし、可燃材料だからといって、火災に脆弱な材料というわけではありません。

「木材は着火しやすい材料ですが、表面が炭化してしまうと、一定の厚さがあれば、木の裏面に火炎が燃え抜けるまでには時間を要します。延焼を防止する材料としては有効です。燃焼の進行はおおよそ1分間に0.8〜1㎜程度[※1]。30㎜の厚さがあれば、30分間は延焼を防止できます。

参考までに、不燃材料[平成12年建設省告示1400号]であるガラスは、着火しにくい材料ですが、火災の衝撃によって簡単に壊れてしまいます。フロートガラスでは、火炎は燃え抜けます。着火防止性能は高いのですが、延焼防止性能は低いのです。火炎の燃え抜けを防止するには、防火設備として耐熱性ガラスまたは網入りガラスにしなければなりません。同じ不燃材料のなかでも、石膏ボード(12㎜厚以上)は、着火防止性能・延焼防止性能ともに高い材料です」(安井氏)。

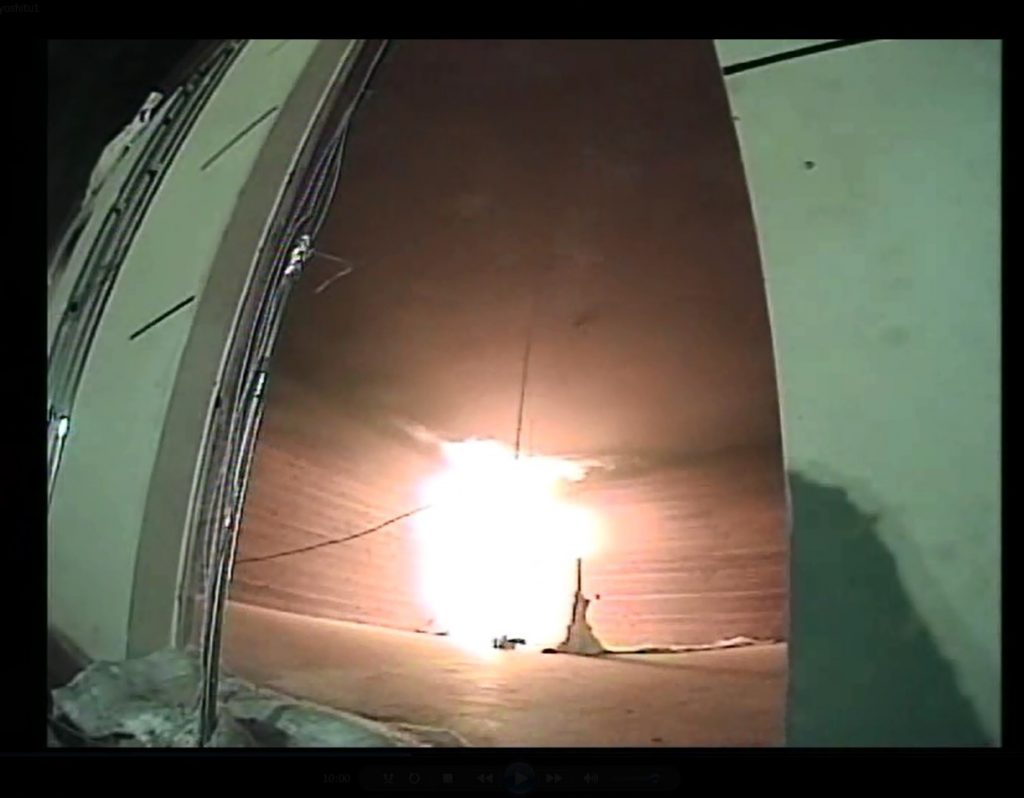

A:火炎が燃え抜けるガラス、火炎が燃え抜けないガラス

したがって、内装制限の対象となる居室で、着火防止性能を期待できない木材を内装仕上げとして使用することは原則的にできません。ただし、①でも述べたように、火災の発生には3つの要素が必要であり、熱源から木材を遠ざけることができれば、木材は着火に必要な輻射熱を得ることはありません。この考え方に基づいた内装制限緩和の告示が、平成12年建設省告示1439号であり、平成21年国土交通省告示225号になります[※2]。たとえば、平成12年建設省告示1439号第1に基づいて、天井仕上げ材を準不燃化(石膏ボード12.5㎜厚以上)すれば、壁仕上げ材として木材を利用することができます。

B:天井を準不燃化して壁を木材で仕上げる[平成12 年建設省告示1439 号第1]

※1 スギの場合。一般的にスギのような比重の小さい木材は燃焼が進行しやすい

※2 平成21年国土交通省告示225号は、戸建住宅の火気使用室のみに適用される内装制限緩和の告示。火気設備周辺の内装を強化すれば、それ以外の部分については、内装制限が緩和される

③につづく

①に戻る