都心の真ん中に立つ多様な活動をつなぐ場

複合型オフィス「KANDA SQUARE」

神田エリアは、日本のビジネス拠点である大手町から徒歩圏にありながら、古書店街、楽器・スポーツ用品店、老舗の飲食店が集積し、学生も多く、多様な趣味・趣向や活動を受け止めながら、常に新しい風が送り込まれるエリアです。

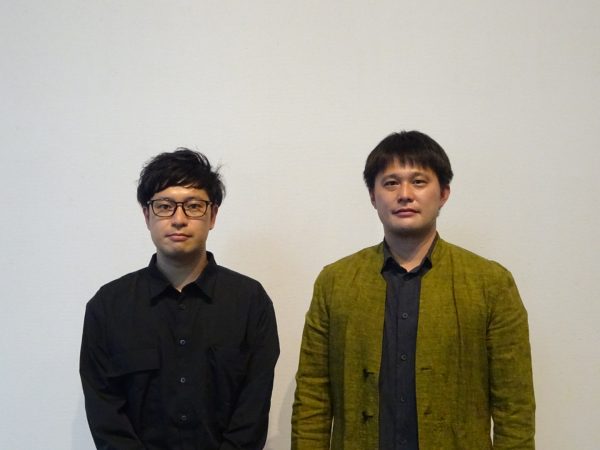

そのような神田の新たなランドマークとして、2020年9月に複合型オフィス「KANDA SQUARE」(以降、神田スクエア)が全面開業しました。このビルには、働く人だけでなく訪れる人も、まち全体も豊かにするヒントがあると聞き、アフターコロナ時代における新たな働き方やワークプレイスのつくり方を探るため、神田スクエアの開発に計画段階から携わった株式会社日建設計の森隆氏と、日建設計の中で新領域を担当するデザインチーム「NIKKEN ACTIVITY DESIGN lab」(NAD)に所属する祖父江一宏氏を取材しました。

グラウンドレベルでまちとつながる

この建物の1階(GL)には、一般的な大規模オフィスビルに見られる重厚なエントランススペースや受付などが見当たりません。それらは2階にあり、1階には全て店舗が配置されています。

神田スクエアはほとんどの店舗が通りに向かって顔を出し、どの方向からでもアクセスしやすい工夫がされています。

建物と広場の配置について、計画を担当した森氏は「この建物のグラウンドレベルは賑わいを生み、まちとつながるための空間として計画されている。東西南北どの方向、どの通りからでもアクセスしやすいことが特徴で、店舗全ての接地性・回遊性を大切にした。また、南西の芝生広場と東側の通り(旧錦小路)を1階の商業エリアを介してつなぎ、人の流れが生み出される計画となっている」と語ります。

広場をワークスペースに

1階の店舗全てを取り囲むように緑豊かなオープンスペースが整備され、その面積は3,600㎡を超えます。広場が果たす役割について、祖父江氏は、「このエリアは、神田・神保町エリアの歴史や文化が根強く、周辺の通りが個性豊かであり地域の活動も増えているため、それらを引き受け、周辺の道をそのまま引き込み、境界がなくなるような空間づくりを行った。それにより、まち側とオフィス側、その両方の活動や機能が拡張し互いに交差することで豊かな空間が形成される」と話します。

この広場にはフェンスやボラードのような境界を意識させる設えはなく、代わりに、北側広場全体に面的な広がりをもつ長さ約130mの新しい〝境界〞としての銀のフレームが配置されています。異なる高さで蛇行させ、座る、モノを置く、腰かける、吊るといった日常の何気ないアクティビティを誘発することが狙いです。

電源、Wi-Fi、照明、日除けなどの機能をフレームとパブリックファニチャーに統合することで屋外環境を補完し、ワークプレイスやリビングとしても使えるなど、屋内の活動をそのまま屋外へ拡張できる仕組みもつくられています。

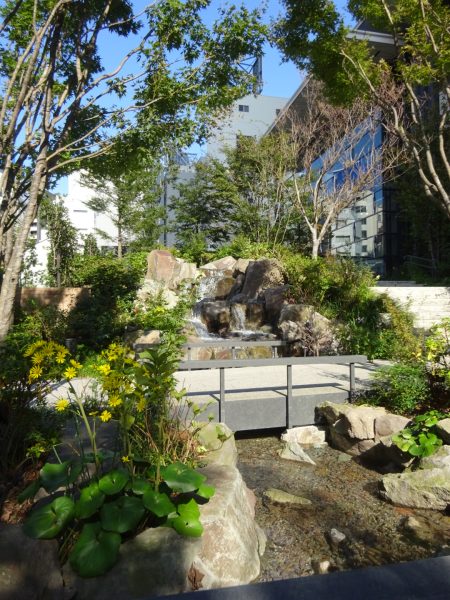

西側には開かれた憩いの場として荒々しい石組みの水景施設や、南西側にはアニマルフレームアートが設置される芝生広場も広がっており、オフィスワーカー、住民、来訪者といった、異なるセグメントのユーザーそれぞれが、自分の欲求に合わせて最適な場所を選択し、自由に過ごせる場となっています。

居心地のよさが生み出す価値

建物の外観は、どこから見てもすぐに神田スクエアであることが分かる独特のファサードで構成されています。大手町などに並ぶオフィスビル群が持つシャープさや重厚さとは一線を画しており、一辺が約3.6mの矩形が網の目のように並び、新しさの中に有機的でどこか懐かしさを感じさせるデザインとなっています。この格子状の庇は、独特の美しいファサードを生み出しているだけではなく、オフィスで働く人に居心地のよさを提供しています。

森氏によると「外観は、神田錦町という歴史ある地名に着想を得て『錦織物』をモチーフにデザインされ、緯糸(よこいと)としての水平庇と経糸(たていと)としての竪庇が織り紡がれるよう配されている。時間と共に光が建物の表情を変化させることも特徴として挙げられるが、この格子状の庇には、春秋分時の日射を約70%遮蔽し、オフィス空間を快適にする効果や空調負荷の低減による省エネ効果もある。また、空調システムは、このオフィスのために独自にメーカーと共同で開発され、高い加湿機能を備えている」とのこと。

まちに溶け込む柔らかなデザインや快適に働くための機能は、環境負荷の低減や居心地のよさをもたらすだけではなく、冬場の乾燥を防ぎウイルスの活性を抑制するといった、アフターコロナ時代に求められる安全なオフィス空間へとつながっています。

アフターコロナ時代のオフィスづくり

平日には、広場に用意されたさまざまなファニチャーに座り音楽を聴く人、パソコンを使うビジネスマン、買い物途中に休憩をする人などが、思い思いに時間を過ごしている姿が見られました。一方、休日は、近所の子どもたちが敷地にある小川や芝生の広場で遊んでいました。

建物の北西側には、御神輿が格納される地元町会事務所があり、そこに面した広場ではお祭りなど地元と連携した使われ方も計画されています。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オフィスには、ここに来て共に働く意味が一層強く求められるでしょう。神田スクエアでは、まちとオフィスとの境界を敢えて曖昧にすることにより多様な人々との交流が生み出され、WEBを通しては得られないリアルの価値がオフィスにもたらされているようでした。

(まちづくりの情報発信「CITY in CITY vol.33」より抜粋)

テキスト:細田知明(公益社団法人全国市街地再開発協会)