「K.S. Kindergarten Lunch House」外観。屋根はアスファルトシングル屋根材「トラディショナル」(丸鹿セラミックス)を採用。魚の鱗のような意匠はかわいらしい雰囲気で、園舎にぴったり(写真:平林克己)

プレカット加工の省略のために壁を省略し、基礎と屋根で構成された木造園舎「K.S. Kindergarten Lunch House」は、木のもつ弾性と復元力を利用した構造になっています。山中さんはこの建築を通し、木のもつ性質に向き合い、木造建築の原点に立ち返りました。

>>前回の記事はこちら

木の“しなり”を利用した構造

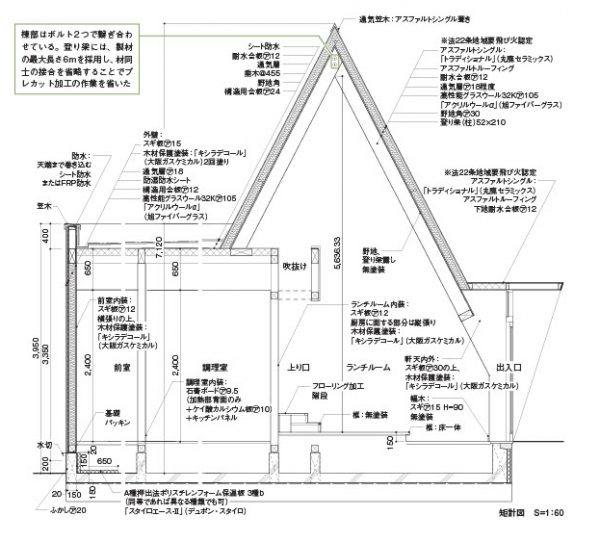

「K.S. Kindergarten Lunch House」の矩計図。登り梁や野地板はすべて露しとしている

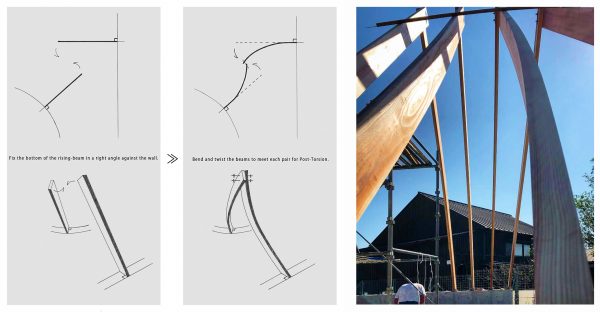

登り梁は最大長さ6mのスギ材を半割したものを採用しており、それを400~500mmピッチで並べ、屋根面を構成。登り梁を左右に重ね、木の”しなり”を利用してボルトで繋ぎ合わせたシンプルな納まりを採用しました。登り梁の下部を、基礎の正しい位置にそのまま固定しようとすると梁どうしが接合できないため、梁を”しならせた状態”でボルトで繋ぎ合わせているのです。こうすることで、絶妙なカーブを描いた美しい屋根をつくることに成功しました。

接合部は継手・仕口が一切ありません。こうすることで、コストカットやエネルギー消費量の削減だけでなく、断面欠損による耐力低下を抑えるという構造上のメリットも生まれます。

続いて野地板を張ります。すると、部材の線的な力が面的に置き換えられ、空間全体の構造システムとなって安定します。材料の剛性を上げるために両端を引っ張る工法は一般的ですが、ここではねじることでその効果を得ています。

構造設計を担当した井上健一氏(井上健一構造設計事務所)はこれを“ポストトーション”と名付けています。

「ヤング係数が低い=強度が低い」とは限らない!

登り梁で採用されているスギ材は、一般的に、ほかの木材に比べて軟らかいとされています。その指標としてヤング係数(E)があり、スギの一般的なヤング係数はE70程度です。一方で、輸入材の代表格ともいえるベイマツはE110程度。ヤング係数を判断基準とすると、たわみが懸念される横架材はベイマツが使用されるケースが少なくありません。しかし、ヤング係数のみによる構造判断は、一面的な見方ともいえます。

それは、「K.S. Kindergarten Lunch House」が雄弁に物語るように、確かにスギはたわみやすいですが、むしろたわんだ状態で抵抗力を発揮するとも考えられるからです。厳密な構造計算のうえで、曲がった状態でも構造が成立するのであれば問題ないのです。

参考までに、平12建告1452号で規定される木材の基準強度(圧縮・引張り・曲げ・せん断)では、同じヤング係数という条件において、圧縮・引張り・曲げという3つの指標でスギはベイマツより優れています。加えて、スギはヤング係数が低くなっても、強度の低下が少ないのが分かります。

木の特性に素直に設計すれば、構造は強くなる

こうしたことからわかるように、スギはしなやかな強さがあるのです。軟らかいスギ材を現場で曲げ、丁寧に編み上げた「K.S. Kindergarten Lunch House」は、スギの軟らかさを逆転の発想で強さに変えました。

国産の流通製材をごくシンプルにつなぎ合わせ、木の特性の素直に従ってつくったできたそのかたちは、縄文時代の竪穴式住居を思わせる原始的な佇まい。その姿は、これからの木造建築のあり方を説いているかのようにも見えます。

【建築概要】

所在地:千葉県我孫子市

構造:木造2階建て

延床面積:156.36㎡

1階床面積:152.27㎡

2階面積:4.09㎡

竣工年月:2020年3月

設計:S.O.Y.建築環境研究所

竣工:富祥工務店