分離発注の仕組みとメリット

「分離発注」とは、大工・基礎・板金等の各職人や、各種設備会社などとのやり取りを、工務店やハウスメーカーを通さずに、建て主が直接行う形式のことです。一般的には、建て主が各専門工事業者と契約すると同時に、設計を依頼した建築家や設計事務所と設計・監理契約を結び、サポートを受けながら建築を進めます。

- メリット1:大幅なコストカットが期待できる

形式上は建て主が自分で現場をまとめていることになるため、工務店やハウスメーカーに支払う費用が必要なくなり、大幅なコストカットが期待できます。また、契約した職人や会社が、直接建て主に見積もりを提出することにより、各工事にかかる費用が常に把握できるというのもポイント。どの工事のコストを抑え、その分どこの工事に増やせるかを検討しやすくなるため、適切な部分のコストダウンが期待できるのです。

- メリット2:希望を叶えやすい

事実上、建て主が現場監督のような立場になるため、それぞれの職人や専門業者と直接コミュニケーションを取る必要があります。そのぶん、意思疎通がしやすく自分の要望をダイレクトに伝えられるので、理想の形に近づけやすいというメリットがあります。

分離発注にするデメリット

- デメリット1:支払いがややこしい

お金の流れがクリアになりコストカットしやすい一方で、費用のやり取りは建て主が行うことになるので、発注ミスや見積もりの漏れなどがあれば、その都度建て主が追加で負担することになります。

- デメリット2:工期がはっきりしない

職人や工事店との材料の手配や段取りがスムーズにいかず、工期をはっきりと決めるのは難しいことがあります。

- デメリット3:建て主の責任の負担が大きい

本来、工務店やハウスメーカーが持つ責任をすべて建て主が負うことになります。工事中からアフターメンテナンスもその責任を負うことになるため、慎重に検討する必要があります。専門的な内容が多く、建て主だけではカバーできない業務もあるため、一般的には施工に詳しい設計事務所と一緒に進めることになります。

分離発注を採用した住まいの実例

岐阜県各務原市の住宅地に建つこの住宅は、分離発注方式で建てられました。洗練された端正な佇まいですが、総工費はおよそ1,200万円の”超”がつくローコスト。

設計した後藤耕太さん(後藤耕太建築建築工房)は、最初の打ち合わせで建て主から予算と要望を聞いたとき、「プロジェクトを成功させるには分離発注方式しか方法はない」考えたそう。

この事例では、設計事務所である後藤さんが工務店の役割を担うかたちで進められました。依頼会社から取った見積もりと、建て主が知り合いの職人に直接取った見積もりを後藤さんがまとめて建て主に提示。工事発注は後藤さんが行い、工事費は建て主から各業者や職人へ直接支払いました。

分離発注+シンプルなプランでさらにコストダウン

分離発注方式は中間コストを省くことができるので、確実にコストカットができますが、建物そのものに費用がかさんでしまっては全体の総工費を安く抑えることはできません。

そこで後藤さんは、まず建物の形状をシンプルな総2階にし、関わる職人の数をなるべく減らすことで人件費をカット。建物を複雑な形にすると壁や柱の量が増え、手間も時間も余分にかかるので人件費が上がってしまうからです。また、シンプルな形状はコストカットというメリットだけでなく、構造が安定し、耐震性を上げることもできます。

屋根の架構をすべて露しにすることで、天井の仕上げ材にかかる費用も削減しています。

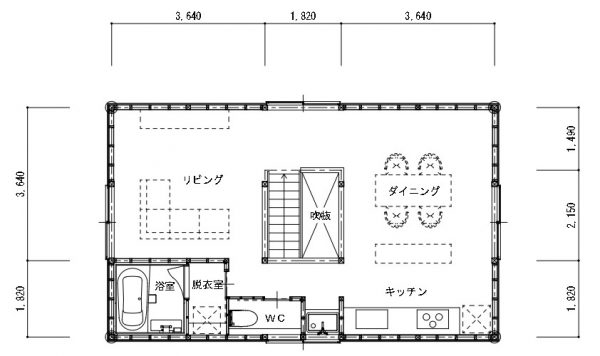

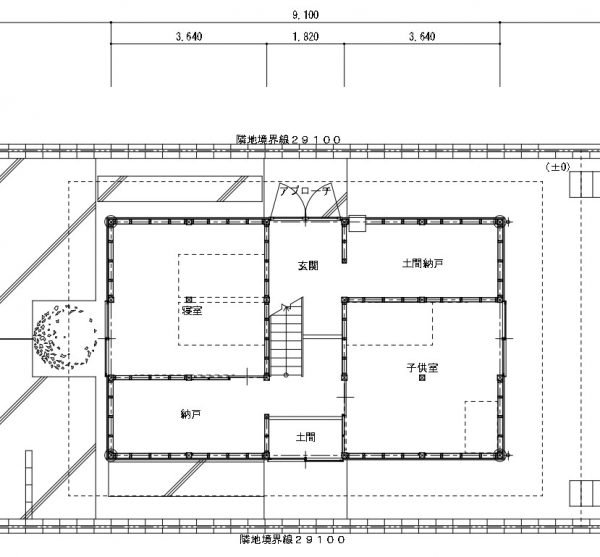

プランは階段を中心とした単純な間取り。交通量の多い道路に面しているため、リビングは2階へ配置し、道路からの視線を気にせず過ごせるようにしました。

断熱材は削減していないので快適性も抜群。屋根にはフェノールフォーム60mm、壁には高性能グラスウール24㎏を100mm充填しています。そのおかげで、夏でもエアコン1台で快適に過ごせているそうです。

家づくりに直接関わるという貴重な体験を!

分離発注は、建て主の負担や責任が増えますが、裏を返せば、住宅をつくっていく過程に積極的に関われるということです。

「分離発注は、モノづくりが好きで、ハウスメーカーなどに頼んで”なんでもお任せ”というようにしたくない人にはおすすめの方法です。リスクもありますが、一生に一度の家づくりに直接的に関わることは、貴重な体験になります」(後藤耕太さん)

「分離発注」はコスト削減というメリットだけでなく、家づくりに参加する一員として積極的に参加できるという貴重な体験ができます。相応の覚悟は必要になりますが、信頼できる設計事務所と協力してつくりあげた家は、どんな家よりも思い入れのあるものになること間違いないでしょう。

「1200プロジェクト」 建築概要

所在地:岐阜県各務原市

構造:木造軸組2階建て

家族構成:夫婦+子ども1人+犬+猫

敷地面積:256.07㎡(77.6坪)

建築面積:49.69㎡(15.0坪)

延床面積:97.42㎡(29.4坪)

1階床面積:49.69㎡(15.0坪)

2階床面積:47.73㎡(14.4坪)